Narrativa chilena actual | Éver

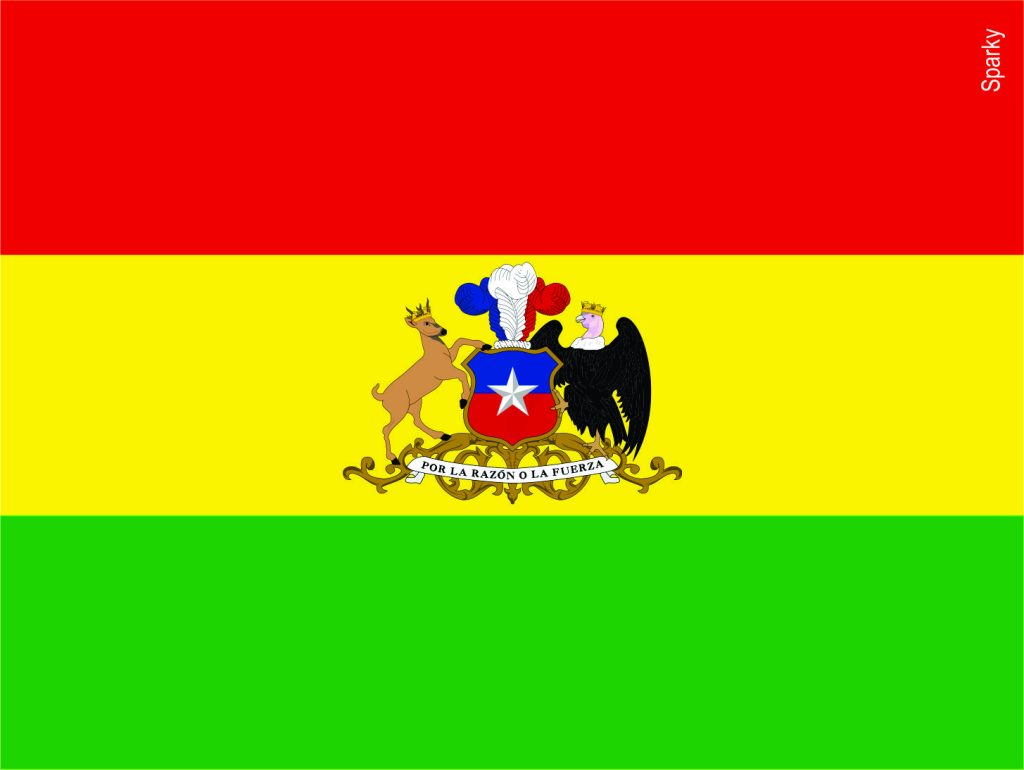

«Sus dos hijas vivían con Sabina —su ex mujer— y con un chileno, porque ella lo dejó por un chileno que le supo describir el mar. Las palabras de Éver dejaban entrever una desdicha que él veía como correspondida. Lo negaba, pero su entonación hacía pensar que creía que lo merecía. Por eso, cuando Sabina lo dejó, decidió viajar a Chile a conocer el mar y nunca volvió, siendo este el acto más revolucionario que había hecho jamás. Solo viajaba cada dos años a ver a sus hijas.» Se llamaba Éver y era de nacionalidad boliviana, pero era el boliviano más chileno que conocí. No porque hablara como chileno —hablaba como boliviano—, ni tampoco por su aspecto —tenía rasgos definidamente altiplánicos—, sino que más bien por su destino, por su irremediable condición de sudaca que piensa que merece algo más de lo que tiene, que nació en el lugar equivocado. Lo conocí en un bus cruzando la frontera, y fue la primera y última vez que lo vi. Llevábamos más de diez horas viajando desde Cochabamba hacia Iquique, y a pesar de que estaba sentado al lado mío, no habíamos hablado durante esa primera mitad del viaje. Con los compañeros de asiento se establece un acuerdo tácito, de aquel saludo simpático y luego una distancia prudente, necesaria; sobre todo en los viajes largos, y este viaje duraba veinticinco horas. Y quizás fue por eso, o porque me subí totalmente drogado al bus, que al principio no hablamos. Yo había decidido que fumar marihuana era la única alternativa para sobrevivir los viajes en los buses bolivianos, porque me quedaba dormido rápido y con eso evitaba la adrenalina de mirar por la ventana y ver directamente el abismo y no su borde, a pesar de que pienso que los choferes bolivianos, aunque temerarios, son los mejores del mundo. Y durmiendo también evito las ganas de ir al baño, porque en Bolivia las compañías de buses suelen cerrar los baños para no tener que limpiarlos. Después de ver unos minutos «Rambo I », en pésima calidad, con un pésimo doblaje y a un volumen insoportable, me quedé dormido. Por eso no hablamos hasta llegar a la frontera entre Chile y Bolivia. Desperté desorientado, tiritando del frío y con un intenso dolor de cabeza, posiblemente por los balazos incesantes de Rambo; a esa hora ya estaban transmitiendo la cuarta película de la saga. Vi el final, que casi llegó a conmoverme. «¿Nos veremos alguna vez?», le pregunta la rubia a Rambo con acento madrileño. Tenía subtítulos en inglés, que decían: «Will I ever see you again?» «Todo es posible», responde él. Luego vinieron los créditos, que duraron unos pocos segundos hasta que empezó nuevamente «Rambo I», desde el comienzo. Fui a preguntarle al chofer cuánto rato estaríamos parados. Me miró y no me contestó. Bajé del bus a investigarlo por mi cuenta, y vi el amanecer altiplánico que iluminaba de color rojizo la fila interminable de camiones. Me alejé un poco para fotografiarlos. Parecía un tren con cientos de vagones y varias locomotoras, porque detrás de algunos salía un humo que nacía de las fogatas encendidas por los protagonistas de la carretera. Me acerqué a un grupo de choferes chilenos que estaban fumando alrededor de una de las fogatas y me explicaron que la aduana abría a las ocho, y que por razones de orden y seguridad pública —usaron esas palabras— el paso era lento y engorroso. Volví a mi asiento; aunque hacía más frío que alrededor de la fogata, era mejor escuchar a Rambo disparar que las risotadas de los choferes. El frío entraba por los intersticios de las ventanas, y al sentarme me percaté de que la manta que me habían entregado al principio del viaje la estaba usando ahora un joven un par de asientos más atrás. Decidí dejársela; su aspecto caribeño me daba razones para pensar que estaba menos acostumbrado al frío que yo, y además llevaba puesta la indumentaria completa del Colo-Colo, equipo del que siempre he sido hincha. Puse mi codo en el apoyabrazos que mi compañero de asiento no estaba ocupando, y apoyé mi frente en la palma de mi mano. Me dolía la cabeza, estaba cansado y triste. Pensé en ella, me pregunté si acaso mi periplo altiplánico fue algo así como una huida. Mi compañero de asiento tampoco tenía manta porque no entregaban a todos, y por eso parecía que tiritaba. Para calmar mi pena intenté establecer un diálogo, conversar sobre el frío, y toqué amistosamente su hombro con mi dedo índice. Pero cuando se volteó me di cuenta de que estaba llorando, que sus espasmos no los causaba el frío sino que la tristeza. Le pregunté protocolarmente si estaba bien, y luego pensé que esa pregunta era estúpida, porque era evidente que no. Se limpió la nariz y empezamos a conversar, o más bien yo lo empecé a entrevistar, que es lo que suele pasar en mis conversaciones, pero esta vez porque él necesitaba desahogarse y yo necesitaba escuchar hablar a un boliviano; a pesar de que estuve casi dos meses viajando por Bolivia, estaba más familiarizado con el silencio que con el ruido de ese lado de la frontera. Tenía unos cincuenta y tantos años, la edad de mi papá; era muy moreno y de contextura robusta, una gordura solidificada por el trabajo. Me contó que su familia, o lo que quedaba de ella, vivía en Cochabamba. A su padre lo había desaparecido la dictadura boliviana de García Meza el año 80. Éver tenía doce años, y un día en que lo acompañó a su trabajo, de una camioneta blanca sin patente bajó un grupo de policías o militares vestidos de civil y se lo llevaron para siempre. Su mamá y su hermana aún vivían en la misma casa, como petrificadas en el tiempo. Hablaban poco, y desde la década de los 80 usaban las mismas cien palabras. Sus dos hijas vivían con Sabina —su ex mujer— y con un chileno, porque ella lo dejó por un chileno que