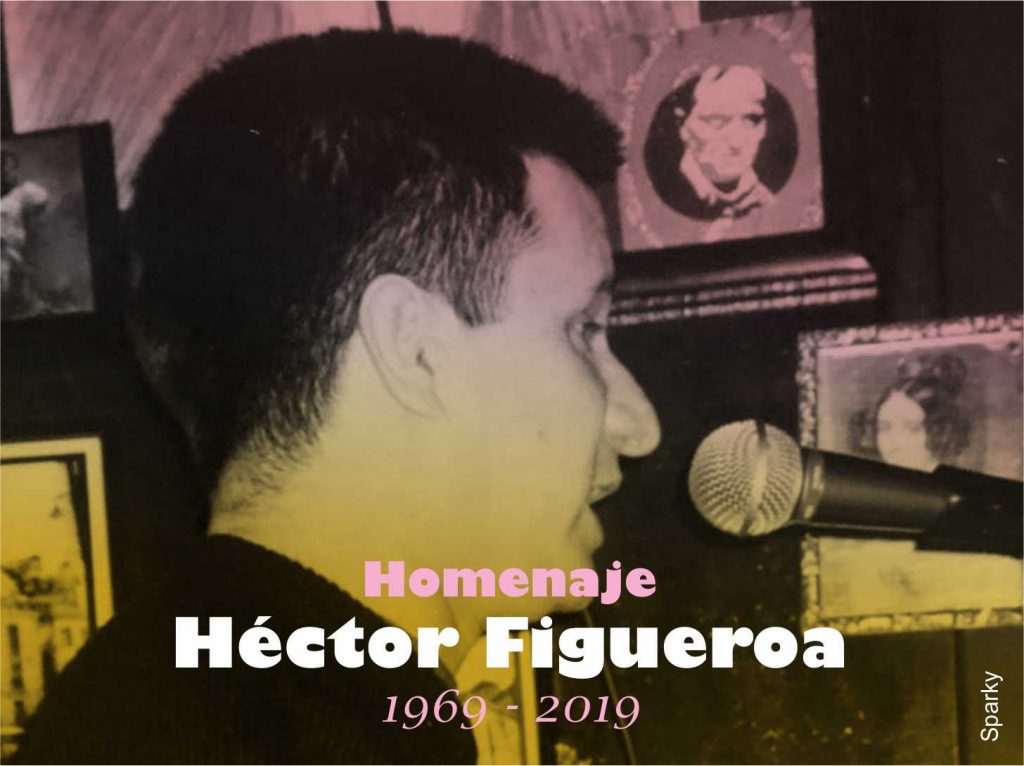

Retrovisor | «Box Poetry», cinco poemas inéditos de Héctor Figueroa

«Lo que muestra “Box Poetry”, finalmente, son los alegatos o “rounds” de un desencantado y erizado poeta púgil ante una sociedad, como la chilena, donde la cultura y la poesía valen hongo y personas como Figueroa, que solo necesitan “-aparte de tiempo y espacio, / una cerveza, café y cigarrillos- / un lugar para escribir / y comer de vez en cuando” no tienen cabida en los utilitarios y banales planes de “desarrollo” de este país sin espíritu que muchos consideran ejemplar.» “El mundo no es redondo./ La vida es un cuadrilátero.” H.F.M. Me encuentro ahora ante el mar. Corre un viento fuerte y las nubes se mueven como ganado blanco y vaporoso contra el cielo azul. Abro una silla de playa, abro una cerveza, abro mi computador y mientras recuerdo una mañana resacosa de los noventa en que junto a Figueroa recorrimos -en mi agónico Subaru sin patente ni revisión técnica- la costa azul escuchando una y otra vez Planet Claire de los B52´s, busco entre los documentos el archivo del poemario “Box Poetry”. Se trata de uno de los dos libros inéditos (el otro es el proyecto de novela “Vendimia”) que mi amigo y colega dejó antes de que un cáncer al pulmón se lo llevara de este y de todos los mundos. Digo esto porque Figueroa no era de aquellos que apuestan por el paraíso o por el infierno, simplemente -y sin aspavientos- no creía en la otra vida, no creía en la eternidad. El “aquí y ahora” nietzscheano lo marcó a fuego, dedicándose por tanto a intensificar las experiencias del presente -y a hacer ejercicios de memoria- en vez de seguir el camino que, supuestamente, conduce a la salvación o a la condena perpetua. Encuentro el archivo y lo abro, afuera una nube gigante pasa ensombreciendo el océano. Me pregunto dónde íbamos con Figueroa esa mañana resacosa escuchando la música pop de los B52´s. Y no me acuerdo. “Box Poetry” -constato mientras reviso sus páginas- es un libro más bien breve, dado que reúne un conjunto de treinta y cinco poemas, la mayoría de carácter inédito, así como algunos textos que fueron dados a conocer años atrás en Esperpentia y en otros medios de bajo tiraje. En cuanto a su concepción, se puede señalar que sigue una idea similar a “Groggy”, único poemario que dio a conocer en vida (publicado en 2003 por Ediciones Esperpentia y en 2007 por Ediciones Tácitas bajo el título “Intemperancia”), pues también consiste en una “recolección de textos sueltos”, tal como indica la bajada de título de su estreno literario. Con esto, Héctor pretendía dejar en claro que no trabajaba bajo el concepto de “obra” que se aprecia en autores como Raúl Zurita o Diego Maqueira, lo que requiere crear una estructura y luego textos que materialicen tal estructura, conllevando no solo un cierto artificio en la escritura, un forzamiento como el que ocurre cuando se recurre a la rima, sino también la inclusión de poemas “de relleno”, necesarios para levantar el edificio poético. Para Héctor, vate ciento por ciento vitalista, la poesía no debe forzarse, sino responder al momento. Sus poemarios, así, son sumas de momentos vitales que, paradójicamente, también funcionan como una obra, dado que presentan una coherencia interna dada por las preocupaciones, vivencias e intereses de su autor. En cuanto a los temas tratados, “Box Poetry” también encuentra gran parentesco con “Groggy”, dado que no solo mantiene el paralelismo entre el poeta y el boxeador o el título en inglés, sino que los tópicos recurrentes siguen siendo similares: la relación del hablante con el alcohol, el registro crudo de la cotidianeidad, de la amistad, del “circuito” literario y de la vida familiar, una crítica profunda y mordaz al mundo laboral, el interrogarse cínicamente en torno a las relaciones de pareja y las mujeres, el cuestionamiento del sistema político y social chileno neoliberal, así como el uso constante, para algunos excesivo -que en “Box Poetry” se hace más excesivo aún- de recursos como la intertextualidad y la metaliteratura, ya que Figueroa debe ser el poeta chileno que más autores y citas de autores menciona por centímetro cuadrado de poema, lo que algunos interpretan como una especie de exhibicionismo, de ostentación o cachiporreo intelectual, aunque quienes lo conocimos de cerca sabemos que esta especie de “barroquismo metaliterario” no es más que una prolongación de su obsesivo vínculo con la literatura, de sus múltiples lecturas, reflexiones y búsquedas, en resumen, de su sapiencia intelectual. En cuanto a las diferencias, en “Box Poetry” se puede apreciar un mayor desparpajo que en los textos que componen “Groggy», incluyendo un mayor uso del lenguaje coloquial, de la prosa, de materiales extraídos de la cultura pop y de las chuchadas, contando además con poemas bastante atrevidos, con delirio de grandeza dirán algunos, en los que Héctor cuestiona frontalmente a algunas de las vacas sagradas de la poesía chilena, tratando, por ejemplo, de “impotente” a Enrique Lihn o de “irregular poeta” a Vicente Huidobro. Los poemas, además, se presentan “más despeinados”, más rebeldes gramaticalmente, que los de antaño, siguiendo, como señala Figueroa en el poema Malcolm Lowry, “el estilo sucio y de guiones que interrumpen la / concatenación de las frases-párrafos / como en Marcel Proust y sus oraciones subordinadas.” Se observa, también, en algunos textos “un acuso recibo” de los poetas objetivistas y su estilo telegráfico que escribas como Andrés Anwandter han seguido al pie de la letra, así como una fuerte presencia de elementos de carácter autobiográfico, exhibiéndose la vida personal de forma inclemente, desnuda, apenas dentro de las fronteras de la autoficción. En este sentido, se puede decir que su poesía se encuentra en las antípodas del lirismo o el hermetismo, siguiendo más bien la idea de Ezra Pound de “tratar la cosa directamente, ya sea subjetiva u objetiva”. En este contexto, lo que muestra “Box Poetry”, finalmente, son los alegatos o “rounds” de un desencantado y erizado poeta púgil ante una sociedad, como la chilena, donde la cultura y la