«Ese afán escolarizador de quienes pretenden erigirse como la solución y la guía, no sería tan malo si la preocupación por nosotros fuera genuina, pero el hecho (entre otros) de que para lograr su fin nos mientan tanto y de tan descarada manera, deja en inmediata evidencia que lo que en verdad pretenden es mantenernos cautivos, útiles a sus fines, indignos de nuestra libertad y albedrío, inhábiles para dirigir nuestro destino.»

Nos hace falta cariño. Como país necesitamos hacernos cariño.

Hemos sido testigos, a lo largo de estas últimas semanas, de cómo los egos de ciertas lumbreras denostan este cariño, que por estos días tiene la forma de un libro que se ha transformado en la obra más vendida de los últimos tiempos. Este fenómeno, que en palabras del periodista y escritor Juan Cristóbal Peña “no se había dado jamás en Chile”, es sobre todo un indicador ¿De qué? De que todo eso que dicen sobre “nosotros” no es otra cosa que una calumnia, un falso testimonio, una mentira que a ellos les encantaría que fuera verdad. Porque no se trata solo de las falsedades que se imparten sobre este libro, sino de la mentira más grande, o primigenia, que esconden esas mismas mentiras; esa que quiere insistir en que nosotros los necesitamos, que sin ellos nos perdemos, que sin la luz de su sabiduría y experiencia no sabríamos que hacer, que simplemente terminaríamos tomando pésimas decisiones.

Es buena la analogía sobre la manera en la que entendemos y practicamos la fe cristiana que hace Daniel Matamala en su última columna, sin embargo, no solo en nuestro “ethos” pechoño es en dónde – o desde dónde-, se puede rastrear el origen de esta forma relacional nacional que parecemos (o un sector parece) tener tan profundamente arraigada; para de este modo, buscar una posible salida que dé cuenta de la edad que tenemos en este presente como sociedad (parafraseando a Kant); que posibilite que aquellos que insisten en que deben guiarnos -como si fuésemos párvulos- terminen de entender que estamos en una suerte de adolescencia (tenemos apenas 212 años, nada en términos sociohistóricos); que, como es propio de esta etapa del desarrollo humano, nos obliga a convulsionar y desasosegarnos mientras terminamos de acomodarnos al nuevo estadio.

Ese afán escolarizador de quienes pretenden erigirse como la solución y la guía, no sería tan malo si la preocupación por nosotros fuera genuina, pero el hecho (entre otros) de que para lograr su fin nos mientan tanto y de tan descarada manera, deja en inmediata evidencia que lo que en verdad pretenden es mantenernos cautivos, útiles a sus fines, indignos de nuestra libertad y albedrío, inhábiles para dirigir nuestro destino. Y es que, no es tan problemático el ninguneo que un pseudo intelectual hace de nuestro triste sistema de educación pública, porque efectivamente es triste, y la más vergonzosa muestra de aquello es que en este país existen establecimientos -y no pocos- en los cuales sus propios alumnos hacen colectas y beneficios para tener salas mínimamente habitables en las que educarse. El verdadero problema reside en que, en ese ninguneo, de fondo lo que se hace es apuntar a quienes padecemos precisamente ese mal sistema. Pero poco dice el personaje, por ejemplo y hablando de analfabetismo funcional, que a nivel gerencial este vicio se muestra en una preocupante cuantía, sobre todo si consideramos que se esta hablando de personas cuyas decisiones inciden directamente sobre el personal que tengan a su cargo.

Hablar de clase gerencial, hoy en día, tal vez no apunte estrictamente a un sector específico de la sociedad, considerando la forma en que se han ampliado las posibilidades de la mayoría de la población para acceder a la educación superior, no obstante, si tomamos en consideración que en el año 1998, cuando Chile participó en un estudio internacional para medir la compresión lectora en el territorio, y en que las hoy populares ingenierías comerciales no eran tan conocidas ni accesibles, el 15% de los profesionales que se sometió a dicho estudio fue catalogado derechamente como analfabeto funcional. 1998 poco puede decirnos de lo que somos como país hoy por hoy, dirá usted, y algo de razón tendrá, pero si consideramos que en el año 2013 el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile volvió a realizar el mismo estudio, cuyos resultados fueron prácticamente iguales a los de finales del siglo pasado, comienzan a caer los determinismos relativos a nuestros avances como sociedad. Del 2013 hasta ahora algo habremos avanzado, puede usted insistir, pues déjeme decirle que, según todas las mediciones actuales, la pandemia solo contribuyó a empeorar los indicadores de comprensión lectora, que ya eran malos en 2019, y esto es un hecho que se aprecia de manera transversal. Las clases más acomodadas, que eran las que más pujaban porque los jóvenes volvieran pronto a las aulas, no lo hacían precisamente porque estuviesen preocupadas de que sus hijos no alcanzasen a recibir todo el contenido curricular conforme al nivel en que se encontraban.

Es innegable, Chile tiene, a nivel internacional, uno de los peores índices de comprensión lectora, pero no es este déficit, insistimos que transversal, el que preocupó al escribiente al momento de redactar su infame columna. Ni ese patricio, ni ninguno de los de la clase con la que dice identificarse, que son los que pregonan ese horroroso derrotero al que el país podría dirigirse (y con él todos nosotros), tiene un interés genuino en nuestras particularidades, bienestar y formas relacionales. No es cariño, si no desdén lo que hay ahí, porque lo que realmente quieren esconder sus peroratas y falsedades, es el miedo a una concepción de la vida en comunidad que no es la que ellos querrían, y más allá, un rechazo a una episteme distinta que la propia. Episteme entendida, justamente aquí, como este anhelo de reinterpretar el entorno inmediato y lo que de él nos afecta, de una manera que sea mucho más amable para, entre y con nosotros mismos. Reinterpretar, por ejemplo, la propia configuración de la ciudad y la planificación de lo que en ella se entiende como transporte público, por cuyo diseño nunca se nos ha preguntado, sino que emana de cabezas que dicen otorgar soluciones, que vienen desde muy lejos de donde los problemas realmente acontecen, por lo que sus soluciones terminan actuando más como imposibilitantes de nuestra cómoda habitabilidad y resolución de necesidades, que como facilitadores de nuestras relaciones dentro del entramado social. Tomar la micro o el metro es un castigo, un maltrato; ¡qué decir de no tener agua! Nada más lejos del cariño que el estado de cosas que esta gente tanto se desespera por mantener tal como está.

Me parece relevante apuntar a las epistemes, puesto que de lo que estamos hablando, finalmente, es de cómo resultó redactado, y qué se escribió, y quiénes lo escribieron, el texto constitucional que, según las cifras, la mayoría de nosotros andamos leyendo.

Cuando los veo rasgar vestiduras pro-patria y anunciar apocalipsis varios en caso de aprobarse el actual proyecto de nueva constitución, pienso en lo que decía Lacan sobre el origen de la crisis en el sujeto, quien en su imposibilidad de conocer la cosa, ya que esta está mediada por el lenguaje, no tiene sino la posibilidad de “convivir” con ella, aceptando de alguna manera que su relación no será otra que la que le permita un lenguaje aprendido, nunca uno propio, que le permita autodefinirse en torno, respecto, y sobre la Cosa. Y la Cosa aquí no es el famoso texto que, según ese otro, nos costará tanto comprender; la verdadera Cosa aquí es todo eso que ellos saben que existe, que lo poseen y no lo comparten; el bienestar, la calidad de vida, el acceso al agua. Esa es La Cosa que está en juego y que, según ellos, no puede ser comprehensible para nosotros, a menos que sea por intermedio de lo que ellos nos permitan conocer. Ellos, quieren seguir erigiéndose en, ni más ni menos, que en el único lenguaje que sigamos utilizando para comunicarnos entre todos nosotros.

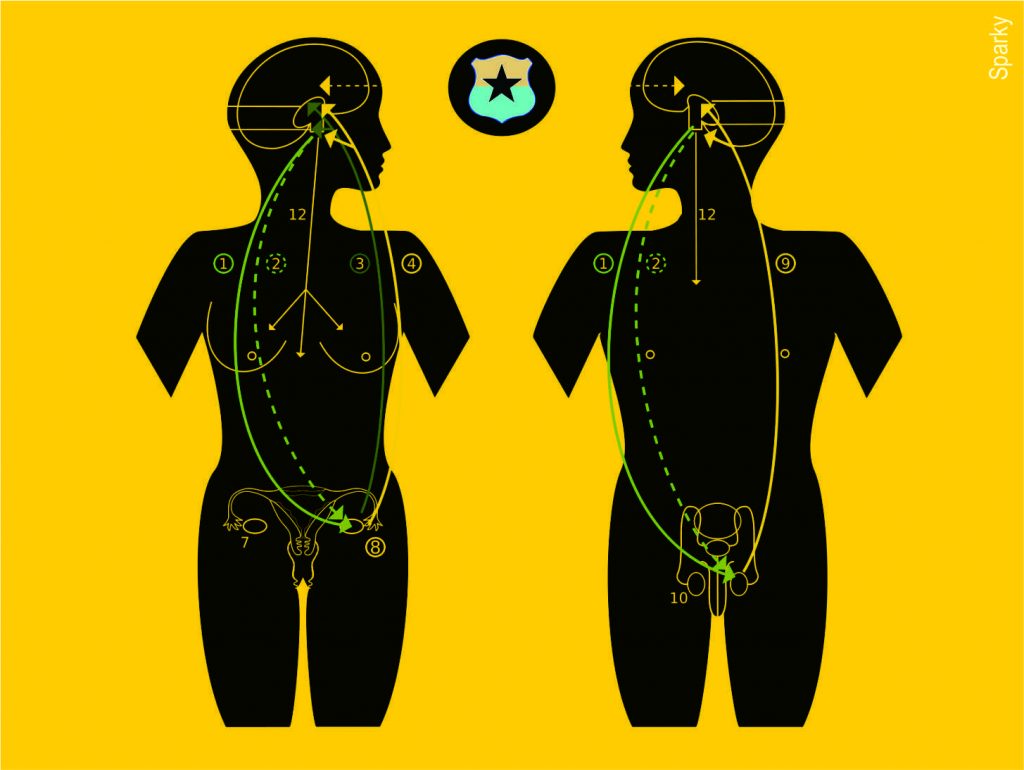

El sistema de previsión castrense versus el que padecemos todos los demás, es una clara muestra de lo que trato de decir.

En el mismo sentido de la analogía anterior, pienso también en Claude Levi-Strauss, cuando advierte que el investigador no se relaciona con un otro, si no que con aquello que de sí mismo logra ver en el otro, cuestión que, según quien estas líneas escribe, salta a la vista al oír las absurdas afirmaciones falsas que insisten en repetir -aun sin siquiera haber leído el texto- configurando lo que perfectamente puede ser la expresión del horror absoluto que sienten de que seamos como ellos, puesto que quieren seguir teniendo solo para sí el acceso a las distintas bondades de estos suelos y costas, sin compartirlo jamás con nadie que consideren un “distinto”. Bien afirma la sabiduría popular eso de que el infiel es, usualmente, a la vez el más celoso. Digo, por si no se logra entender bien la idea.

Más cercano, no solo geográficamente, sino que también de manera cronológica, bien vale, frente a esta actualidad, releer lo escrito por Aníbal Quijano relativo a la colonialidad del poder. La misma arbitrariedad con que los sistemas dominantes relacionaron (luego de haber impuesto) el concepto de raza con la naturalidad de ciertas ocupaciones o roles dentro del entramado social, parece querer repetirse hoy día por parte de los que aborrecen un texto que no fue escrito (mandado a escribir) por ellos, sino que lo escribieron otros tan distintos, tan aborrecibles, tan sospechosos. Y es que tal como los índices de comprensión lectora, tampoco ciertos patrones de dominación han evolucionado para mejor, todo lo contrario, se enquistan al espíritu que los impulsó y se resisten a morir.

No ha pasado tanto tiempo. Insisto, Chile es un país joven. País joven y además muy aporreado. Si alguien debiera desconfiar y poner en entredicho todo cuanto nos ofrecen, deberíamos ser nosotros, no ellos. Nos falta cariño, hacernos cariño. No se trata de tonto a quien se le tiene cariño; está claro que el cariño que nos falta nos lo haremos nosotros mismos, a nosotros, entre nosotros.

No se le miente a quien se le quiere; el cariño nunca vendrá de ellos.

Transitemos esta adolescencia entonces, vamos, todos juntos, para sostenernos ante tanta zancadilla que nos están haciendo, para levantarnos si es que llegamos a tropezarnos; vamos hacia la merecida conquista de ese superyo que hable de nosotros con nuestra voz y que escriba nuestro nombre con nuestra letra, no la de ellos.