«Si algo aún le sigue haciendo mucha falta a este país, es sentarse a conversar; no solo de todo lo que está sucediendo y que se resuelve, o comienza a resolver, el próximo fin de semana; conversar de todo esto pendiente, de lo que no hablamos nunca y que surge solo cuando alguien remueve la muy delgada dermis nacional, bajo la cual seguimos escondiendo (o algunos pretenden que sigamos escondiendo) todas las huellas de nuestras llagas, todas las heridas, todos nuestros temores y prejuicios, como si no existieran, como si nunca hubiesen pasado.»

Por supuesto, lo acontecido el pasado fin de semana en Valparaíso, en el cierre de campaña del Apruebo, ha sido uno de los temas obligados de los últimos días. El gobierno ya anunció que pondrá en curso las acciones legales pertinentes (sin que a la fecha se específique por qué tipo de delito, porque si fuera por “ultraje a la bandera”, se debería invocar la Ley de Seguridad del Estado, misma que el gobierno ya descartó esgrimir), mientras que el Ministerio Público de todas formas ya inició una investigación de oficio por ultraje público a las buenas costumbres. Sin embargo, más acá de lo que suceda o no a nivel judicial, es en cómo hemos percibido nosotros, los comunes y silvestres, los “de a pie” como se dio en llamarnos hace algún tiempo, toda esta cotidianeidad en la que estamos. Y para hacer eso, se me hace pertinente establecer un “estado del arte” respecto de nuestra relación pública/social con las performances, más allá del atractivo que pueden significar figuras gigantes ubicándose en distintos puntos de la ciudad, cada cierto tiempo.

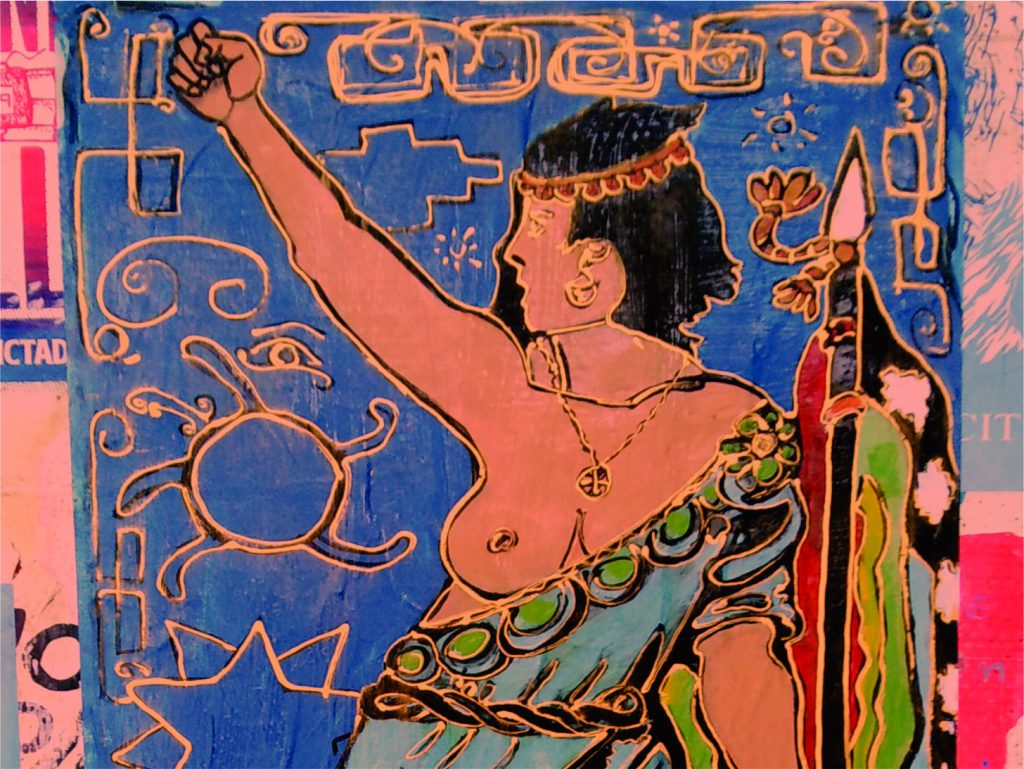

La performance, propiamente tal, trasciende el significado literal del anglicanismo, que lo traduce como “rendimiento”. En el arte, la performance se entiende como la ejecución de una acción que pueda ser apreciable y admirable, vale decir entendida, y aún, resignificada, en tanto transformadora de la percepción de quienes sean los espectadores (tanto más impactante y potente el objetivo si dicha acción se atestigua en vivo, pero no es condición sine qua non). Su objetivo es cuestionar los límites “tradicionales” de lo que se entiende por “obra de arte”. Su historia en nuestro país nos remite a Vicente Huidobro y Pablo de Rokha, quienes con una actitud vanguardista que buscaba romper con las convenciones del lenguaje artístico, dan pie a lo que mas tarde sería profundizado por el Colectivo de Acciones de Arte (CADA, que tuvo a Eltit y a Zurita entre sus más insignes exponentes) o el trabajo de Enrique Lihn y Rodrigo Lira.

También por los ‘50, con los “happenings” (manifestaciones artísticas multidisciplinarias, que tienen como centro la provocación, la participación y la improvisación) y acciones diversas, un joven Alejandro Jodorowsky ya trazaba las líneas de lo que casi inmediatamente después fue el movimiento Pánico (autodefinido como movimiento de postvanguardia), que fundó en concomitancia con el francés Roland Topor y el español Fernando Arrabal. Tener presentes todas estas referencias a la hora de abordar el tema es necesario, a juicio de este expositor, para entender la preponderancia que tiene el cuerpo (del propio artista, o de quien “encarne” la obra) en tanto medio de expresión, pero también como una estética en sí misma. Si hablásemos de un cuadro, una pintura, en el sentido más estricto, el cuerpo podría ser tanto el lienzo como los colores, así como también la imagen de dicha composición, cuestión que más tarde dejó más que claro el dúo de Lemebel y Casas, Las Yeguas del Apocalipsis, quienes hacia finales de la dictadura llevaron a cabo varias intervenciones, en las que cuestionaban los estereotipos de sexualidad imperantes y su relación con la contingencia cultural y política.

Dígame, usted, si no le suena actual.

Con todo, lo hasta aquí dicho es apenas una descripción somera en cuanto a performance se refiere, así como a su desarrollo en nuestro país, cuyos alcances y exponentes superan con creces lo contenido en estas líneas. Y es que el objetivo aquí no es el examen de un determinado movimiento y sus influencias, pero si establecer, porque es innegable, que a lo largo de su desarrollo a nivel nacional la performance ha cumplido cabalmente con el fin de no dejar indiferentes a los espectadores. Oportuna revisión, pienso, porque si algo hemos oído en las horas recientes son preguntas relativas a los límites de lo que consideramos arte, obviamente alusivas a lo que fue la participación de la banda Las Indetectables en el marco del cierre de la ya mencionada campaña producida por Apruebo Transformar.

La defensoría de la Niñez fue una de las primeras instancias en exigir una investigación sobre la performance del colectivo de disidencias sexuales, bajo la denuncia del delito de ofensas al pudor. Pero ¿qué es lo que molesta realmente? Si bien no fue este el único órgano que, consecuentemente, planteó la impertinencia de tal show frente a menores de edad, el hecho es que la mayoría de las voces persecutoras de lo que han hecho mayor eco es de cuestiones alusivas a la moral y las buenas costumbres, así como al respeto irrestricto que merecen ciertos símbolos, más que a la infancia vulnerada.

El acto en sí mismo, de manera gráfica, consistió en la actuación de la banda durante unos cuantos minutos (cabe aclarar, porque algunos medios han presentado la nota señalando que el show consistió casi exclusivamente en los hechos que tanto se condenan). En el referido acto se simuló un “aborto” en el que una de sus integrantes extrajo una bandera chilena desde su ano. La calidad y profundidad de la “metáfora” respecto del nuevo país que se supone que queremos construir, sumado a la crítica que les es propia a las disidencias sexuales frente a un sistema cultural preponderantemente patriarcal, machista y héteronormado, es todo lo discutible que usted quiera, pero, en este clima de las últimas semanas (¿y años? Desde 2019 a la fecha), en donde un sector determinado ha extremado sus esfuerzos por instalar una hipersensibilidad ante todo lo que huela, parezca, o postule siquiera cualquier cosa relacionada con cambios, cabe, insisto, preguntarse qué es lo que realmente está molestando, y, sobre todo, a quiénes realmente está molestando.

No es una apología de lo burdo ni de lo explícito, en absoluto, sin embargo, no es precisamente una restricción de las “ordinarieces” que ven nuestras niñas y niños, lo que ha sido la preocupación central de los últimos gobiernos ni de nosotros como sociedad. Si los prejuicios, discriminaciones, caricaturas y cosificaciones de toda índole reditaban muy bien en la televisión hasta hace muy poquito, llegando a sostener por 20 años en el aire (hasta 2021, de hecho) a un programa estelar que se dedicaba prácticamente solo a eso. ¿Es la sola explicitación entonces lo que molesta? Pareciera que sí. Pero ¿cuál es también el límite de lo explícito? ¿Los garabatos del humorista? ¿Los pechos de la vedette? Para qué hablar de la violencia policial en prime time.

Me es imposible no recordar, ante este acontecer, lo que sucedió también en estos suelos, allá por el año 2001, cuando la compañía Teatro de Chile montaba la obra “Prat”, en la que se propone una versión del personaje en que este no desprendía ciertamente la gallardía que nos inculcaban en el Icarito, si no que era más bien dubitativo y “algo afeminado” por mostrarse frágil y apegado a su madre. Esta obra de teatro era eso, una obra de teatro, no un happening ni una performance ni mucho menos, sin embargo, las reacciones y acciones judiciales que generó nos remiten bastante al hoy, tanto más en consideración de la relación que se hizo de la obra con el gobierno, ya que la misma había sido beneficiada con fondos públicos mediante Fondart. “Un grupo de teatro no puede pretender mancillar su imagen (de Prat) entre los chilenos de corazón bien puesto”, vociferaba el ex Almirante Jorge Swett (quien también había sido rector de la Universidad Católica, allá en esos años verde oliva, como bien dijo el escritor), entre querellas y denuncias emanadas desde diversos flancos, tanto al grupo como al ejecutivo.

Las obras del artista plástico Francisco Papas Fritas son otro ejemplo del peligroso espíritu inquisidor que aún nos imponen; ciertas películas como La Pasión de Cristo; ciertas bandas de un determinado estilo musical (porque la cosificación e idealización de la violencia y el hampa contenida en los llamados géneros urbanos no han sido perseguidos como la música rock o metal; al contrario, gozan de toda la difusión que sea posible); todas las políticas de educación sexual que se han querido instaurar desde los ’90 hasta acá; y hasta el desenlace de ciertas telenovelas! Lo que nos molesta entonces, según parece, es la estética de ciertas manifestaciones, no lo que manifiestan.

No es una apología, insisto, aunque, a pesar de todo lo expuesto, a usted le pueda parecer que sí. Es, desde donde este humilde expositor lo ve, nada más que una muestra más de todo eso pendiente, sobre lo cual aún no hemos querido sentarnos a conversar. Si me lo pregunta a mí, por supuesto que me parece inadecuado el espectáculo en cuestión, el que, sobre todo en consideración de quienes fueron su audiencia, es absolutamente condenable, pero lo que hay aquí no es un problema que involucre morales y costumbres, buenas o malas, si no que otros aspectos también harto en abandono aquí en la larga y angosta.

Ausente en la primera institución socializadora, la familia, así como también en todas las demás instituciones que luego operan en y a lo largo de la socialización de los sujetos: el cómo nos formamos como buenas personas, íntegras, tolerantes, empáticas; en esto todos hemos fallado, verbigracia, como queda escrito, del escenario (lugar, espacio, terreno, esfera, grupo, programa, etc.) en que se susciten los hechos.

¿Cómo resolverlo? La verdad no lo sé, pero sí se me ocurre por dónde empezar, porque, me perdonará usted lo redundante, si algo aún le sigue haciendo mucha falta a este país, es sentarse a conversar; no solo de todo lo que está sucediendo y que se resuelve, o comienza a resolver, el próximo fin de semana; conversar de todo esto pendiente, de lo que no hablamos nunca y que surge solo cuando alguien remueve la muy delgada dermis nacional, bajo la cual seguimos escondiendo (o algunos pretenden que sigamos escondiendo) todas las huellas de nuestras llagas, todas las heridas, todos nuestros temores y prejuicios, como si no existieran, como si nunca hubiesen pasado. Todo ese analfabetismo impuesto, que según algunos es nuestra propia culpa, nos condena, además, a no entender los nuevos textos que se nos entregan para leer.

El objetivo principal de la performance es generar una reacción. En tal sentido, nadie puede negar que la intervención de Las Indetectables logró el cometido. Ahora bien, ello no las exime de la culpa de no haber sido lo suficientemente empáticas para entender que el escenario en que se presentaron no era el adecuado para el despliegue de su espectáculo. Decir esto no significa condenar cierto tipo de expresiones al secreto o a la clandestinidad, no. Decir esto quiere apuntar justamente a esa “habilidad blanda” necesaria para darse cuenta de que se está tomando parte de algo más importante que uno mismo y las propias inquietudes, banderas o limitaciones; por supuesto, mucho más importante que el propio ego. El hecho de que una performance de similar contenido, que fue la que llevaron a cabo en el frontis de la Universidad Católica el 24 de octubre de 2019, en pleno estallido social, en la que dos de los participantes se insertaban juguetes sexuales mientras desplegaban una bandera chilena al tiempo que orinaban la estatua del antaño arzobispo de Santiago, Crescente Errázuriz, y que todo ello no haya causado el revuelo que hoy día causa, da exacta cuenta de lo que quiero decir. En la oportunidad además desplegaron un lienzo con la leyenda “la dictadura sexual nunca terminó”. A la luz de todo lo aquí expuesto, parece que aún continúa.

Respecto de quien las convocó, la productora Apruebo Transformar o quien sea que la represente, le cabe igualmente la responsabilidad por no cerciorarse primero de qué tipo de discurso era el que se expondría, y de qué manera se expondría.

Todo, nuevamente, nos remite a que tanto problema se resuelve si antes conversamos, si antes nos escuchamos. Una conversación amorosa que nos convoque a todos, pero de verdad, no como esa falsa convocatoria a conversar de parte de esos que nunca nos han oído, y a los que les molesta profundamente esta posibilidad, la de que por fin seamos nosotros los que comencemos a decir algo. Nuestra conversación es el futuro, no todo este simulacro en que nos han mantenido, cuya performance ha sido tan deficiente.