“Me fui con la nostalgia de revisitar esas calles y esas casas donde tantas veces nos reunimos con Héctor a conversar y a beber, a intentar entender qué es la literatura, a acompañarnos en momentos oscuros y trágicos, a compartir la desgracia de vivir en un país donde la cultura sirve solo si genera plata, a sabernos sin futuro por el solo hecho de escribir poesía.”

Salvo por un breve viaje a Europa junto a su madre, específicamente al País Vasco y a Lisboa, Héctor Figueroa, mi amigo y compañero de variadas aventuras literarias, pasó toda su existencia en nuestro país, más concretamente en el barrio Matta Sur, en el sector marcado por la añosa y hermosa plaza Bogotá, viviendo sucesivamente en las calles General Gana y Sierra Bella. En este sentido, el famoso verso de Enrique Lihn: “Nunca salí del horroroso Chile”, se ajusta bastante bien a su experiencia vital, mejor incluso que a la del propio autor de “La musiquilla de las pobres esferas”, quien cruzó las fronteras nacionales en múltiples ocasiones, siendo una especie de viajero frecuente, a diferencia de Figueroa, quien llevó una vida más bien barrial. Pensando en esto, junto a Emilio Serey decidimos recorrer las calles circundantes a la plaza Bogotá y recoger un testimonio gráfico de los sitios que acogieron a Titín en vida. Adicionalmente, nos contactamos con uno de sus hermanos, Juan Eduardo Figueroa, quien amablemente nos permitió fotografiar tanto el interior de la casa de General Gana como las instantáneas del álbum familiar.

Nuestro primer destino fue la plaza Bogotá, ubicada en Sierra Bella, entre Ñuble y Sargento Aldea. Nos encontramos, primero, con el antiguo teatro América (ex Rogelio Ugarte), que hoy funciona como bodega de una empresa de perfiles de aluminio. Se observa en su frontis, además, una animita en homenaje a un indigente que falleció en 2017 producto de la caída de una marquesina en mal estado. Frente al ex teatro, justo delante de una fuente de agua, había un grupo de pasotas bebiendo cerveza. Nos acercamos a ellos y les pedimos autorización para fotografiarlos. Al explicarles el motivo de las fotos, para nuestra sorpresa nos dijeron haber conocido y carreteado con Héctor en la misma plaza y también en su casa, aclarando de inmediato que no se trataba de carretes ruidosos, sino de tranquilas tertulias. La única mujer del grupo, Mireya, nos contó que el autor de “Groggy” alguna vez le escribió un poema alabando sus ojos. Manejaban, además, bastantes datos acerca de nuestro amigo, como que su hermano Álex fue ministro de salud; o que había estado alguna vez en la tele, en el programa de Warken; o que había leído sus poemas en la casa de Neruda.

Nos despedimos del cervecero grupo y caminamos hasta la casa de Sierra Bella -una vivienda antigua, de fachada continua- donde Héctor vivió gran parte de las últimas décadas de su existencia. Queríamos fotografiar la casa en general, pero preferentemente la pieza de techo alto, llena de libros, donde nuestro amigo escribió parte importante de su obra. Pudimos, no obstante, fotografiar solo la mampara, puesto que un pariente que ahora vive allí se hizo el sueco y no nos invitó a pasar. Nos llamó la atención el mural que estos nuevos habitantes -primos, creo- pintaron sobre la fachada de la casa. Consiste, en términos generales, en un texto de Cervantes, según recuerdo, y unas caras redondas sonrientes -tipo Smile– de bastante mal gusto que, imagino, Figueroa hubiese aborrecido. Fotografiamos luego otros lugares del barrio, entre ellos la botillería donde Titín se abastecía y una hermosa tienda de antigüedades ubicada en Madrid con Ñuble, para finalizar visitando la casa de General Gana, donde nos esperaba -con unas cervezas bien heladas- su hermano Juan Eduardo.

Al interior de la casa, que el mismo Héctor ayudó a remodelar luego de dejarla medio destruida en la época de los fervientes carretes juveniles, encontramos diversos rastros de su existencia: fotografías suyas y de parientes vivos y fallecidos, un viejo cuaderno tipo croquera con textos inéditos de los noventa, su bicicleta, su ropa y algunos de sus libros, nos más de doscientos de unos dos mil, por lo menos, que debe haber tenido su biblioteca, ahora en manos de los parientes de Sierra Bella. Ojalá que no los vendan por kilo, ojalá que no usen sus hojas – muchas de ellas de primeras ediciones de poesía chilena- para madurar paltas, ojalá que se los devuelvan a Juan Eduardo, quien celosamente ha numerado cada uno de los doscientos ejemplares que conserva, haciendo una lista a mano con sus títulos y autores en un viejo cuaderno contable.

Cerca de las ocho de la tarde nos despedimos. Me fui con la nostalgia de revisitar esas calles y esas casas donde tantas veces nos reunimos con Héctor a conversar y a beber, a intentar entender qué es la literatura, a acompañarnos en momentos oscuros y trágicos, a compartir la desgracia de vivir en un país donde la cultura sirve solo si genera plata, a sabernos sin futuro por el solo hecho de escribir poesía. Nunca, eso sí, nos faltó el humor, la ironía, pues perder una y otra vez no significa estar derrotado -nocaut- si aún puedes reírte de ti mismo y de los cabrones que manejan el bulín. “No hay que cederle territorio al dolor”, señalaba con frecuencia Héctor Figueroa en sus últimos tiempos, cuando estaba enfermo y sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida y sí mucho de muerte. Luego alzaba su vaso, botella o copa y se mandaba un buen trago.

Sergio Sarmiento

La botillería del barrio.

Mampara de la casa de Sierra Bella.

Gabriela Muñoz, madre de Héctor.

Frontis de la casa de Sierra Bella.

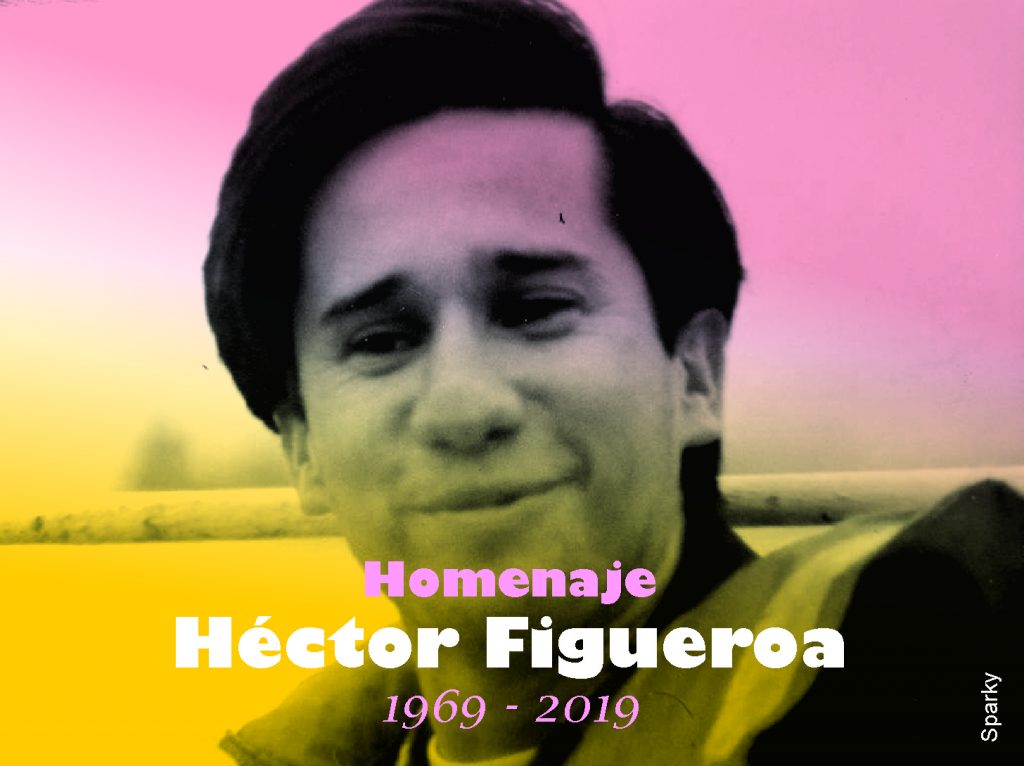

Héctor en su época escolar.

Retrato de autor anónimo.

Su hermano Juan Eduardo y los libros de Héctor.

Uno de los invitados a las tertulias.

Fachada del ex Teatro América.

Tienda de antiguedades del barrio.

Junto a su madre y su hermano gemelo.

Héctor en Europa.

Los pasotas de la Plaza Bogotá.

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.