Retrovisor | Carver parodia a Bukowski

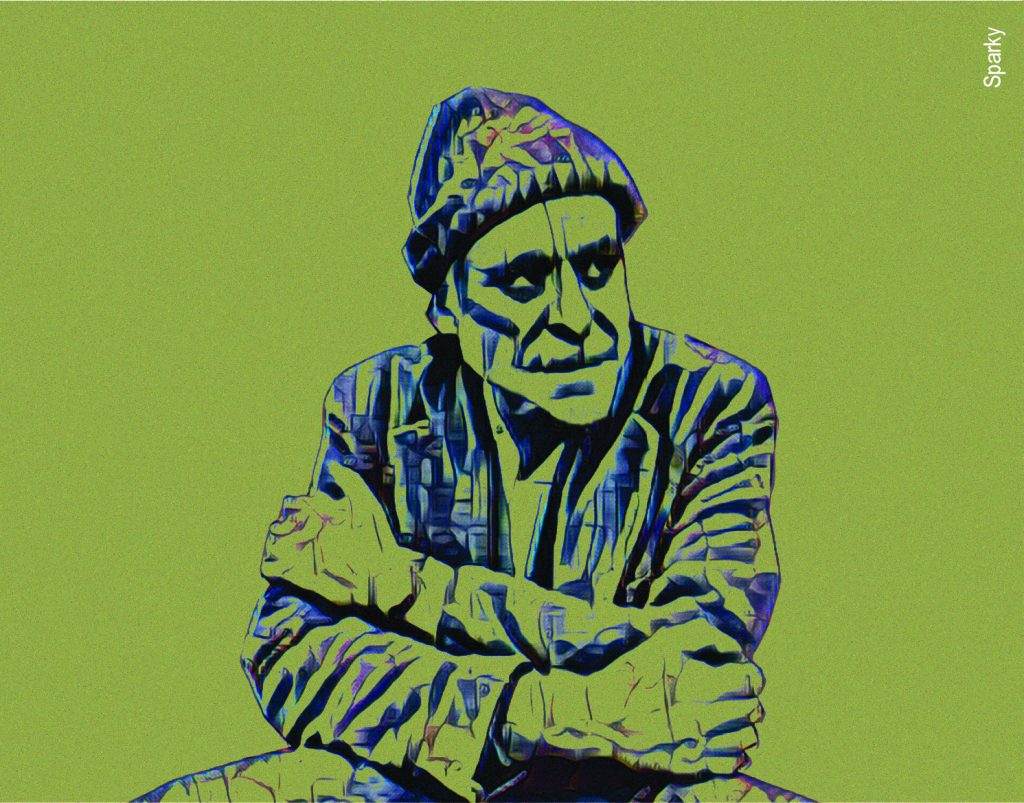

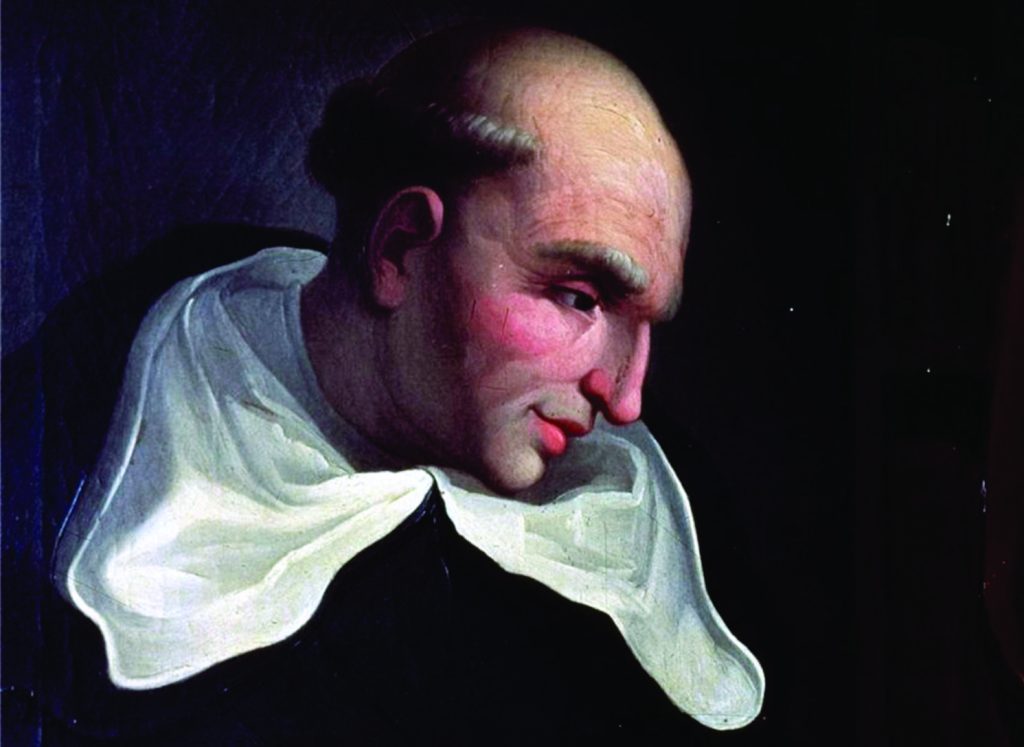

«El texto resalta la fanfarronería, las obsesiones sexuales, el amor a la cerveza, el egocentrismo exacerbado, así como el constante desprecio de Bukowski a sus colegas escritores, al mundo académico y al mismo Carver, a quien, según Diana Smith, trató de “profesor” durante todo el encuentro, negándole así su calidad de poeta o narrador.» En 1972, en la Universidad de California en Santa Cruz, EEUU, el poeta y narrador norteamericano Raymond Carver (1938 – 1988), quien por aquella época se desempeñaba como docente en la institución educativa, organizó un ciclo de lecturas en las que se presentaron escritores cuyas obras resultaban significativas al autor de Tres rosas amarillas. En una de ellas el invitado fue el también poeta y narrador gringo de origen alemán Charles Bukowski (1920 – 1994), escritor admirado por Carver durante su juventud. El encuentro entre estos dos exponentes de lo que se ha denominado como “realismo sucio” –y también connotados alcohólicos– tuvo dos momentos. El primero fue la lectura propiamente tal, en el campus universitario, a la que Bukowski, siempre histriónico, se presentó “vistiendo lo que parecía una chaqueta de traje de segunda mano y blandiendo una botella de licor como si fuera una espada (o un escudo)”, según recuerda Diana Smith, una ex alumna de Carver y actual escritora, quien se refiere al tema en un artículo de Los Angeles Review of Books de 2020. La lectura transcurrió de manera normal, sin sobresaltos. El desmadre bukowskiano –inevitable– vino después, durante la celebración, que se llevó a efecto en el departamento que Diana Smith compartía junto a su novio, el poeta Tom Maderos, dado que Carver, con pocas horas en la universidad, “no tenía los medios para organizar nada”. Al inicio del carrete, sentado sobre una cama “como un Buda malicioso”, Bukowski se dedicó a fumar y a beber mientras ninguneaba a los demás asistentes, la mayoría poetas jóvenes y docentes universitarios. De manera prepotente, señala Smith, calificaba a los invitados “como una pérdida de tiempo, amenazando a todos con tirarlos por la ventana del segundo piso.” Otra relato de la velada, esta vez del profesor Mort Marcus, citado por Adam Davis en ILAB, indica que Bukowski, ya en pie, “agarraba a las chicas y (…) les metía la mano en la entrepierna de los vaqueros o en las blusas… Las chicas gritaban y salían corriendo de la casa…”. De Buda malicioso el nacido en Alemania había pasado a sátiro desatado. En ese caótico escenario, un poeta invitado, Robert Lundquist, rememora Smith, enganchó con una rubia a la que el autor de Cartero le había echado el ojo, por lo que hubo insultos entre ambos hasta que “Bukowski se desabrochó los pantalones y movió el pene en su dirección; Lundquist lo volteó en respuesta.” Carver, por su parte, se mantuvo toda la velada parado junto a la puerta de entrada “fumando y sosteniendo una bebida en la mano. Y mirando en silencio, asimilándolo todo, sin duda esperando lo peor”, cuenta su ex alumna. De lo observado esa noche surge el poema “No sabes lo que es el amor (una tarde con Charles Bukowski)”, que Carver publicó once años más tarde en el poemario Fuegos. El texto resalta la fanfarronería, las obsesiones sexuales, el amor a la cerveza, el egocentrismo exacerbado, así como el constante desprecio de Bukowski a sus colegas escritores, al mundo académico y al mismo Carver, a quien, según Diana Smith, trató de “profesor” durante todo el encuentro, negándole así su calidad de poeta o narrador. Sin caer en exageraciones satíricas, sino metamorfoseándose y usando la propia oralidad de Bukowski, el autor de “Catedral” construye esta parodia que funciona simultáneamente como homenaje y como burla, o venganza, siendo además un hito en su poesía, cuyos versos directos, sin dobleces, no siempre han sido bien recibidos por la crítica. Pero ese es otro tema. NO SABES LO QUE ES EL AMOR (UNA TARDE CON CHARLES BUKOWSKI) No sabes lo que es el amor dijo Bukowski Tengo 51 años mírame estoy enamorado de esa pendeja Piqué el anzuelo pero ella también está enganchada así que perfecto hombre así debe ser Me llevan en la sangre y no pueden echarme lo intentan todo para apartarse de mí pero acaban volviendo Todas vuelven excepto una a la que dejé plantada Lloré por ella pero aquellos días lloraba por todo No me pasen un trago de esos después me vuelvo insoportable Podría quedarme aquí sentado bebiendo cerveza toda la noche con ustedes hippies Podría beberme diez latas de esta cerveza y sería como agua pero si me dan de ese licor los lanzaré por la ventana tiraré a todo el mundo por la ventana ya lo he hecho No saben lo que es el amor No lo saben porque nunca has estado enamorados así de simple Conseguí a esta pendeja es maravillosa me llama Bukowski Dice Bukowski con esa voz suave y yo digo Qué No tienen idea lo que es el amor Se los estoy diciendo pero no me escuchan Ninguno de ustedes lo reconocería si subiera a esta habitación y les diera por el culo Siempre pensé que las lecturas de poesía son una claudicación Miren tengo 51 años y mucho andado Sé que son una claudicación pero me digo Bukowski pasar hambre es peor que rendirse así que vas y nada es como debería ser Aquel tipo cómo se llamaba Galway Kinnel He visto su foto en una revista Tiene buena pinta pero es profesor Cristo pueden creerlo Resulta que ustedes también lo son ahora los estoy insultando No, no le he escuchado ni he oído nada de él Termitas todos ellos Puede que sea yo ya no leo mucho pero esos tipos que se hacen un nombre con cinco o seis libros termitas Bukowski dice por qué escuchas música clásica todo el día No sabes cómo lo dice Bukowski por qué escuchas música clásica todo el día Les sorprende no nunca pensarían que un bruto bastardo como yo pudiera escuchar música clásica todo el día Brahms Rachmaninoff Bartók Telemann Mierda no podría escribir aquí si no Demasiado silencio demasiados árboles Me gusta la ciudad ese es mi sitio Pongo música