Perfiles | Los sueños de un camionero

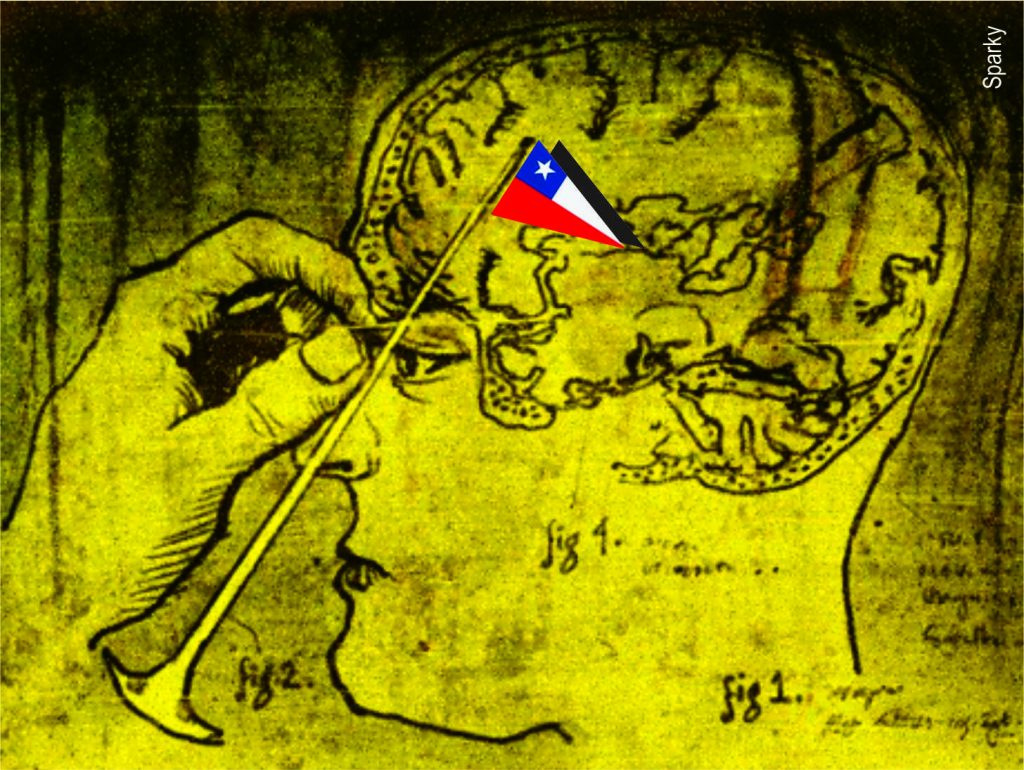

«Cuando tenía como doce años, ahora voy en los cuarenta y tantos, un profe de castellano me dijo que escribía bien y me dio por inventar poemas. Me entretenía haciendo esas weas. Eso hasta que mi papi me pilló. Me sacó la chucha el viejo. Los poetas o son maracos, o son curaos, o son drogadictos, o son comunistas, me retó. Estaba indignado el hombrón, señaló como corolario. Después bebió un largo trago de coca cola y despidió un sonoro eructo. Esta es la poesía que hago ahora, dijo. Enseguida lanzó una carcajada celebrando su rústica broma.» Días atrás, almorzando en un restaurante popular, tuve la oportunidad de compartir la mesa con un camionero. Era un tipo gordo, bastante desaseado, muy locuaz y dueño de un teléfono de los más caros. Desde que me contó cuál era su oficio surgió en mí la tirria contra su persona, pues soy de aquellos que aún no olvidan que una parte importante de sujetos de este tipo -pagados con dólares gringos- armaron un paro prolongado que fue clave para derrocar al gobierno de Salvador Allende, lo que conllevó el asesinato, desaparición, exilio y tortura de miles de chilenos y chilenas, así como la entrada de nuestro país en un sistema sin espíritu, sin sensibilidad, donde debemos alegrarnos por tener treinta pares de calcetines, un plasma de ochenta pulgadas, trescientos amigos virtuales que se autorretratan (y comparten ese autorretrato) cada 15 minutos, un auto que brilla ante nuestros ojos apagados, una tarjeta de crédito -por lo general sin saldo-, el corazón educado por la Teletón y el cerebro convertido en una planilla Excel que hace cálculos -día y noche- para llegar al final del mes, al final del año, al final de la vida. El local, ubicado en los extramuros del centro santiaguino, en calle Santa Isabel con Dieciocho para ser más preciso, estaba completamente lleno. Hora de almuerzo y los trabajadores de los negocios cercanos, en su mayoría ligados a la mecánica automotriz, copaban las mesas. Yo había pedido una cazuela de vaca con ensalada de repollo más una copa de vino. Estaba comenzando a comer cuando el camionero se me acercó y me pidió compartir la mesa, ya que el espacio se hacía escaso. Claro, por supuesto, le dije. Y corrí el pocillo con salsa de ají hacia el centro de la mesa. Al principio se mantuvo en silencio. Parecía pensar. Cuando el garzón lo atendió, pidió pure con pulpa al horno, preguntando si era de cerdo o no. Sí, es de cerdo, señor, le respondió el mesero y, consultado por la ensalada, solicitó tomate con cebolla, es decir, chilena, adicionando a su pedido una coca cola con azúcar. Apenas llegó su plato comenzó a hablar. Sin nosotros el país no se mueve, fue lo primero que dijo, a propósito de una noticia relativa a la exportación de cerezas a la República Popular China que daban en la tele, un plasma gigante que nos hacía parecer pequeños y opacos. Yo no sabía aún de su oficio y compelido por su comentario le pregunté a qué se dedicaba. Transportista, dijo. Y agregó algo que no pude entender, algo supuestamente gracioso, pues se rio dejando abierta la mandíbula, golpeándose el pecho con ella varias veces. De inmediato me puse a pensar en mi odio al gremio del rodado. Recordé, por ejemplo, que los milicos -tras el golpe- los premiaron, primero que nada, con el desmantelamiento de Ferrocarriles del Estado, medida que les dejó despejada la cancha en el negocio del transporte. Se les otorgó también descuentos en el precio del petróleo y muchos de ellos pudieron tributar con renta presunta, pagando menos impuestos que el común de los mortales. Todo por venderse a la derecha. Eso hasta hoy, pues ningún gobierno posterior a la dictadura ha revertido esta situación de privilegio, seguro que por miedo a nuevos paros de estos seguidores sudacas del mafioso Jimmy Hoffa. Me contó que su último viaje fue a Ovalle, que de allá venía llegando, que transportó, de ida, estanques de agua, de esas weas celestes, y de vuelta verduras, venía harto ajo, harto tomate, harto poroto verde, harta zanahoria. Me habló luego de su familia, no sé cómo llegó al tema. Tenía un hijo chico con parálisis cerebral, le nació así y se esperaba su defunción muy pronto, se nos va a ir el angelito, se nos va a ir para el cielo, por suerte que tengo dos más, dos mayorcitos, esos me llenan el corazón, por ellos sigo manejando. Su mujer, en tanto, pasaba por una larga depresión y él estaba medio chato, está tomando unas pastillas culias, yo la entiendo, yo también estoy pasando por lo mismo, pero uno se aburre ¿cierto? Por suerte soy camionero y usted sabe, en la ruta, decimos nosotros, siempre hay una puta, ja ja, es un decir nomás, yo respeto a mi mujer, ella es buena, no la dejaría por nada del mundo. El camionero hablaba y hablaba. Su historia, debo confesarlo, tocó mis fibras íntimas (como se dice en los matinales) y pude verlo como un ser humano. Un ser humano de mierda, es verdad, pero un ser humano a fin de cuentas ¿Qué culpa tiene del golpe de estado? Ninguna, no había nacido. Se me ocurrió, entonces, levantarle el ánimo. Y para entrar en un terreno de positividad, le pregunté por sus sueños. Sueño harto yo, po, sueño por ejemplo con el general Pinochet, sueño que resucita y me viene a ver con mi papá, que también está muerto y fue camionero igual que yo, de él aprendí, po. Él estuvo en el paro patronal del 72. Gran hombre. Me enseñó a manejar de chico, a veces no iba a la escuela para acompañarlo en sus viajes. Al final no terminé la media y me puse a manejar. Dale, me decía mi papi, sigue nomás. Pa que vai a perder el tiempo estudiando si acá ganai platita. Y me mostraba unos dólares que había guardado como reliquia.