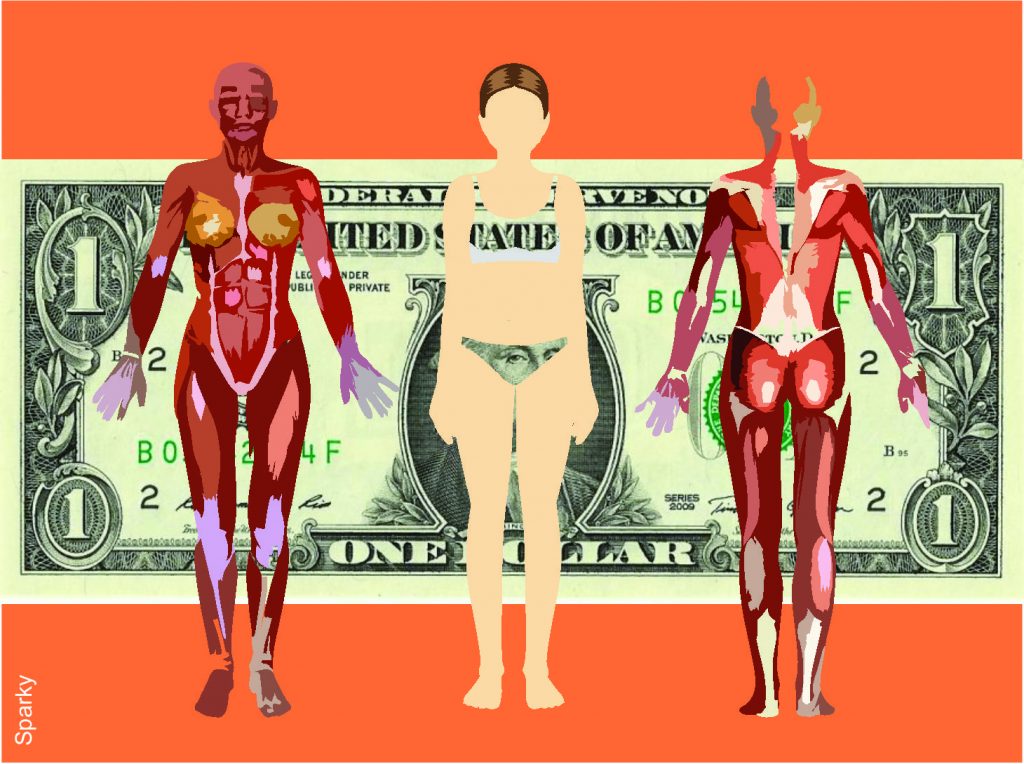

Patri/arcadas | Soberanía del cuerpo

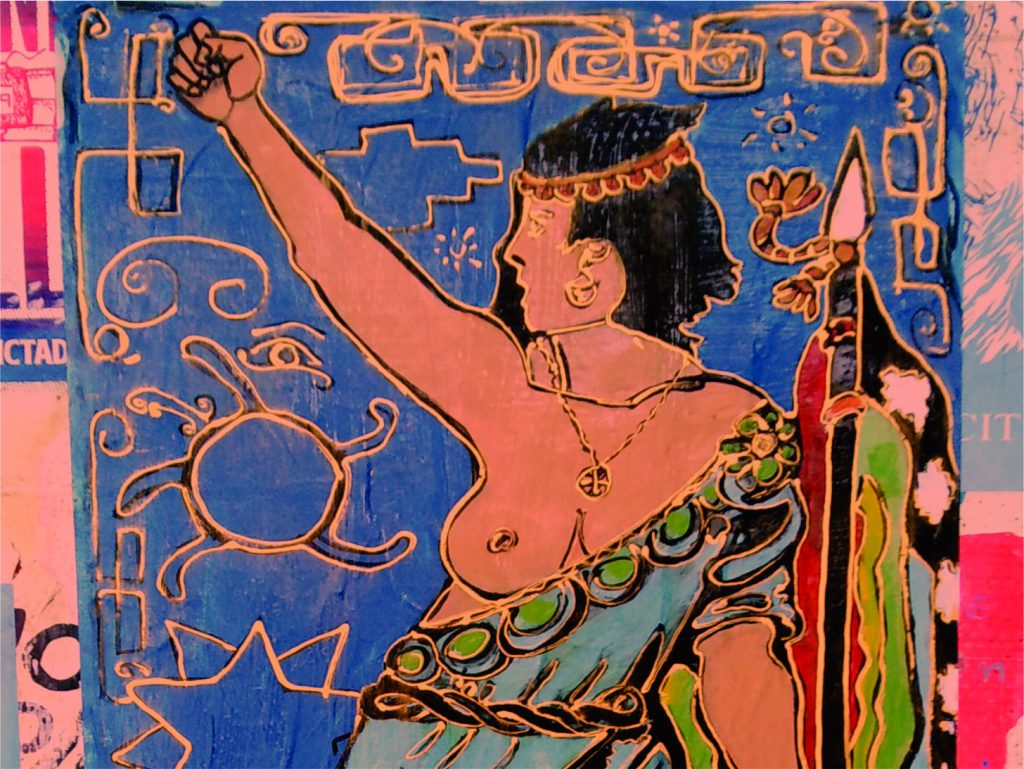

Soy feminista. Estoy en los días en que me baja la luna, la expulso entintada en púrpura coagulada, conexión con mi yo superior interna, cuarzo rosa que late y respira desde mis ancestras. Descubro la cuerpa felina que me domina, sangro en sincronía cíclica, con Venus. Baja la sangre y sangro la tierra. Fotografía para compartir. La útera me sufre, la siento, agachada me conecto con toda materia y partícula de la naturaleza. Fotografía para el face, inmortalizo la conexión del flujo con la madre tierra y la comparto con todes quienes se entretienen tocando la pantalla de su celular, navegando a través del face. Luego, me recojo la cuerpa y la envuelvo en la cama, me entretengo y paso las horas en la red. Veo trozos de cuerpas usadas para vender todo tipo de cosas. Exhibiciones virtuales. Es extraño pensar que la cuerpa de una compañera se oponga a aparecer en publicaciones tipo catálogos fotográficos de vestuario. ¿La cuerpa es esclava de la mente? Retazos de cuerpas posando para conseguir la venta. La cuerpa posando para aumentar la basura en el mundo. Retazos de cuerpa fotografiada para aumentar las transacciones. Una cuerpa de tez perfecta que viste sensual y alegre, en equilibrio perfecto con los mandatos imperantes del patriarcado, ¿Puede ser esto posible? ¿Puedo saber claramente cuándo una cuerpa es una cuerpa disciplinada o cuándo no? Concebir en mi mente la imagen corporal certera y sumar a esto los pensamientos de aquella cuerpa, es prácticamente imposible. Dentro de este marco en la academia se habla de corporalidad, pero sin juntarse con nuestras cuerpas, que habitan las tomas, que habitan las poblaciones, que se fotografían fragmentos corpóreos con fines publicitarios, sin hacer de sus palabras ecos en la gente. La academia, consigo misma, habla de lo inequívocamente corpóreo como la materia que remite a la subjetividad que la sustenta y es hermosamente tan certero. Entiendo que mis palabras son causa de alteraciones psíquicas personales. Mente y cuerpa acordonadas. Igual sigo navegando y veo cuerpas usadas para vender aros y pulseras. Son cuerpas habitadas por compañeras que usan pañoletas feministas, consideran a todo ser perteneciente al sexo masculino un ser puramente ominoso. La útera me sufre otra vez. Agua caliente con manzanillas recogidas en el humedal por la mañana nublada, para mi útera doliente. Pienso ahora en el aborto. Sé que la ley no concibe derechos para las cuerpas, sino para les seres que les habitan. Y otra vez lo mismo, mente y cuerpas acordonadas como una sola o separadas en sí mismas. No lo sé. Dejo el face. Abortar es una manera natural o intencional de equilibrar la vida también y es la cuerpa, solo la cuerpa quien tiene la capacidad de parir, de gestar, amamantar y también de abortar. Lo hemos practicado desde hace siglos y seguirá sucediendo. Todas podemos abortar, tal como si nos quitáramos un nódulo, un quiste, o un lunar. Pero fuera de la Ley, ya que esta no concibe derechos para las cuerpas, la Ley decide por sobre nuestras cuerpas y la lucha por la soberanía del cuerpo está encendida tal como ilumina el fuego contra la injusticia, hoy en día en $hile. Levántense espíritus del pantano, junto a la humedad de la niebla que se les desprende cada mañana, y empañen este orden Androcentrista que cubre la legislación $hilena, llévenselo de este plano, sumérjanlo junto al cuero, que esconden en el fondo de sus almas, por el poder de tres veces tres. El orden impuesto por la mirada borracha del androcentrismo considera nuestras cuerpas como criaturas dependientes e incompletas, por la falta del pene. Aparece entonces un tipo de feminidad que nos resume al arte de empequeñecer (P. Bourdieu): sonreír discretamente, agachar la mirada, aceptar interrupciones, piernas que hay que cerrar, vientres que hay que ocultar y yo respondo: Levántense espíritus del pantano, junto a la humedad de la niebla que se les desprende cada amanecer, y empañen este orden androcentrista alojado en el lenguaje y la acción patriarcal en nuestras vidas, llévenselo de este plano, sumérjanlo junto al cuero, que esconden en el fondo de sus almas, por el poder de tres veces tres. Levántense espíritus del pantano, junto a la humedad de la niebla que se les desprende cada alborada, y empañen este orden androcentrista alojado en el pensamiento y la andocracia imperante en el día a día, llévenselo de este plano, sumérjanlo junto al cuero, que esconden en el fondo de sus almas, por el poder de tres veces tres.