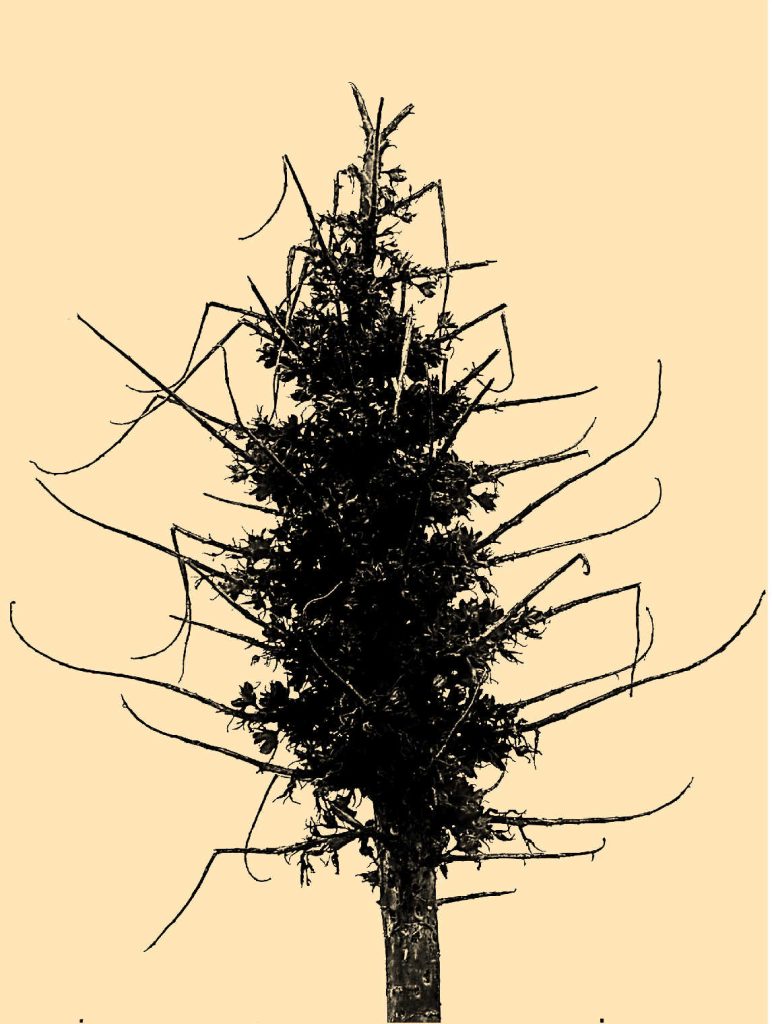

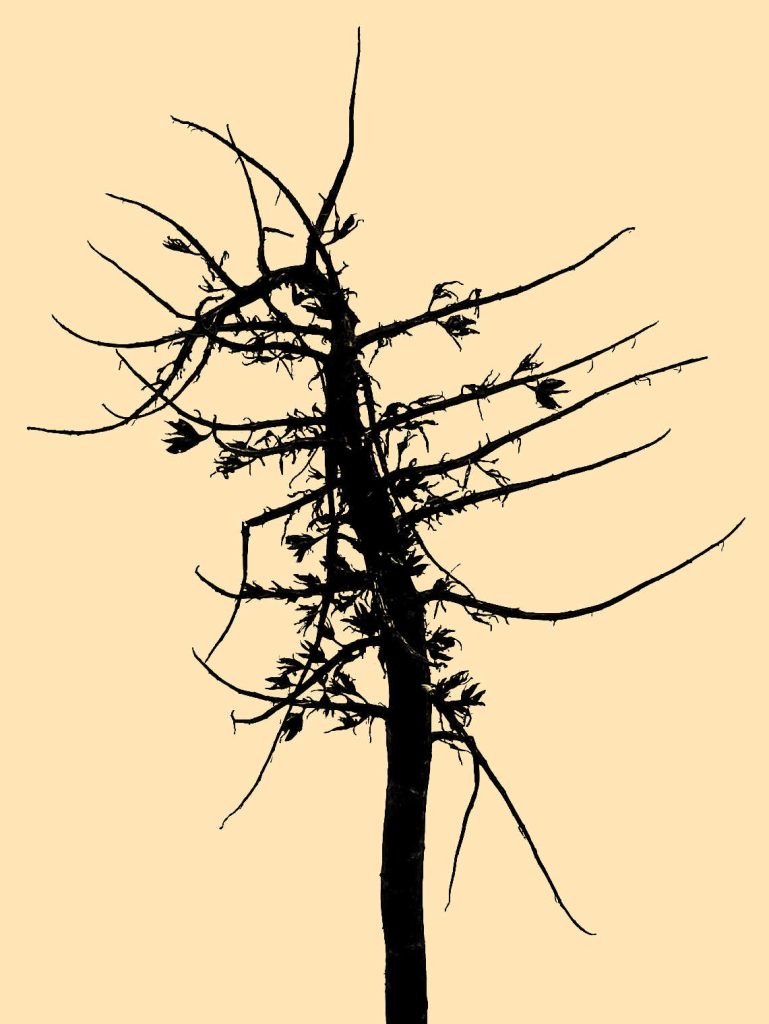

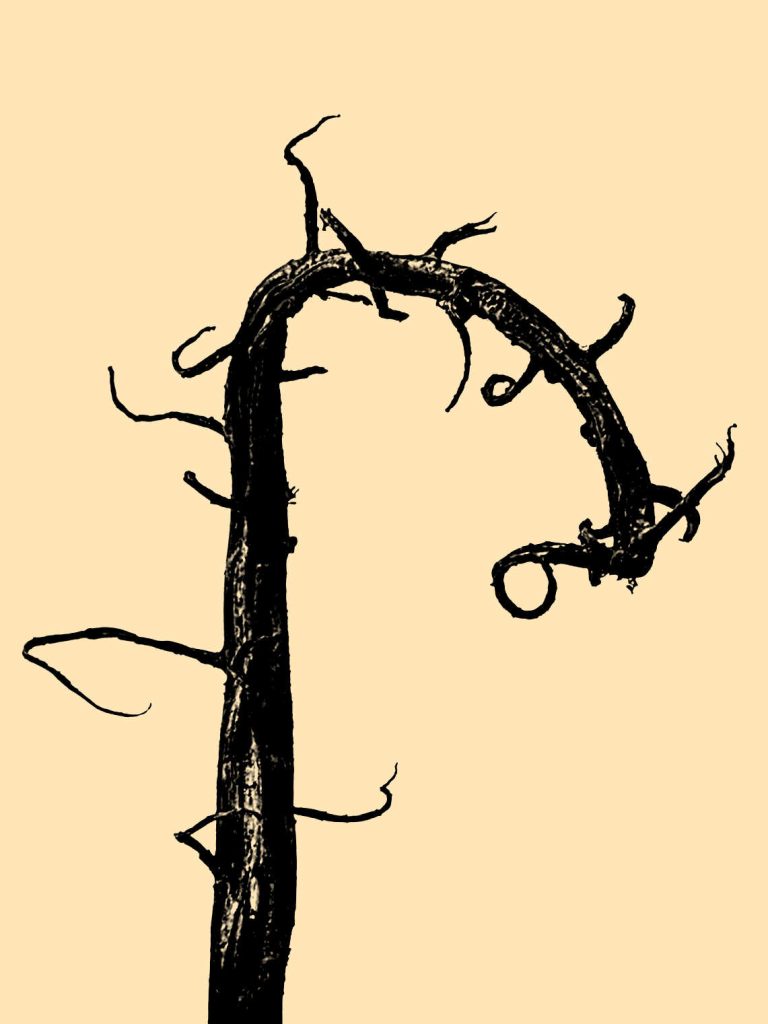

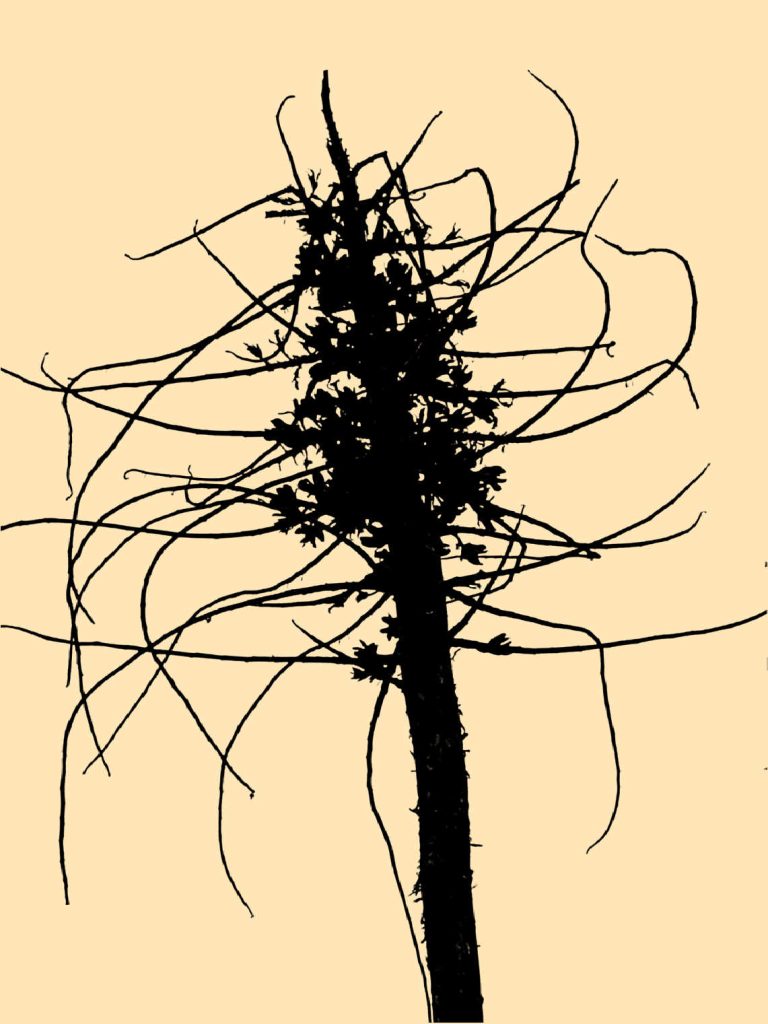

«Curtidas por el sol, el viento y el picoteo de los pájaros, las flores de los chaguales que encuentro en mi camino han adquirido extrañas formas: muchas parecen soles negros que acaban de estallar, algunas son extravagantes insectos o antenas atacadas por relámpagos. Otras me recuerdan dibujos infantiles, trazos surrealistas o las láminas de la famosa prueba de Rorscharch, a la que muchos –al cimbrarse el barco– nos hemos visto sometidos alguna vez.»

Camino por los cerros cercanos a la Ligua. Es verano y entre la quebradiza maleza veo surgir –totalmente secas– las enormes flores de los chaguales. A fines de diciembre los pétalos amarillos y turquesas de esta especie nativa chilena –que vive entre Coquimbo y Biobío– se esfumaron por completo, dando paso a nutridas fuentes de semillas que los pájaros visitan a diario. Veinte años puede tardarse un chagual –o maguey o cardón o puya, como también se le llama– en dar a luz su flor, que crece sobre un largo tallo, para luego morir deshidratada. Magno y conmovedor esfuerzo, ya que esta especie es monocárpica, es decir, la semilla padre (o madre) muere una vez que produce la flor y las semillas.

En La Ligua, debido a la invasión de cultivos de paltos y la expansión inmobiliaria, se han perdido miles de las hectáreas donde habitaban diversas especies nativas, entre ellas esta planta que Neruda –el gran poeta violador– describiese de la siguiente forma: “Es una bromeliácea de hojas agudas y aserradas. Irrumpe en los caminos como un incendio verde, acumulando en una panoplia sus misteriosas espadas de esmeraldas. Pero, de pronto, una sola flor colosal, un racimo le nace de la cintura, una inmensa rosa verde del tamaño de un hombre. Esta señera flor, compuesta por una muchedumbre de florecillas que se agrupan en una sola catedral verde, coronada por el polen de oro, resplandece a la luz del mar.” (Una casa en la arena). Pablo de Rokha –comensal chileno de primer orden– también las menciona. Comparándolas con las nalcas señala que le aporta “un sabor nacional a las ensaladas «limoneadas» y «ajiceadas», comiendo a manera de los mestizos endurecidos, que somos los rotos o a la manera de los mulatos antepasados de la aristocracia del latifundio o del monopolio” (Mis mejores poemas). De Rokha, por cierto, se refiere al uso culinario del chagual, del que se preparan –entre otras comidas– ensaladas y empanadas, aunque (Ud. no lo haga) con el costo de exterminarlo, ya que es el corazón de la planta –que no se cultiva comercialmente– el que se usa para estos fines.

Curtidas por el sol, el viento y el picoteo de los pájaros, las flores de los chaguales que encuentro en mi camino han adquirido extrañas formas: muchas parecen soles negros que acaban de estallar, algunas son extravagantes insectos o antenas atacadas por relámpagos. Otras me recuerdan dibujos infantiles, trazos surrealistas o las láminas de la famosa prueba de Rorscharch, a la que muchos –al cimbrarse el barco– nos hemos visto sometidos alguna vez. Las posibilidades de interpretación, ciertamente, son infinitas.

Saco las fotos a contraluz, capto las inflorescencias de la Puya chilensis –tal es su nombre científico– mientras imagino, por un minuto, el futuro de la bella mariposa del chagual, la mariposa más grande de Chile, cuya existencia se encuentra amenazada ante la lenta pero constante desaparición de la planta que la alimenta y cobija durante su gestación. Costo del progreso, dicen algunos. Pienso que nos hemos vuelto locos. Locos e ignorantes, ciegos ante la belleza y la fragilidad del mundo que nos rodea. Respiro hondo. Sigo mi camino.

Fotografías