«Su casa tenía dos pisos, en el primero se alojaba su biblioteca, enorme y a primera vista muy desordenada, en ella una foto de Nicanor con Violeta junto a una gran olla, él de poncho y de bufanda, al lado una segunda foto de alumnos y profesores del INBA (Internado Nacional Barros Arana), donde estudió y luego ejerció como inspector, que irónicamente era titulada con el verso de la Mistral: “Todas íbamos a ser reinas”.»

“Voy y vuelvo”.

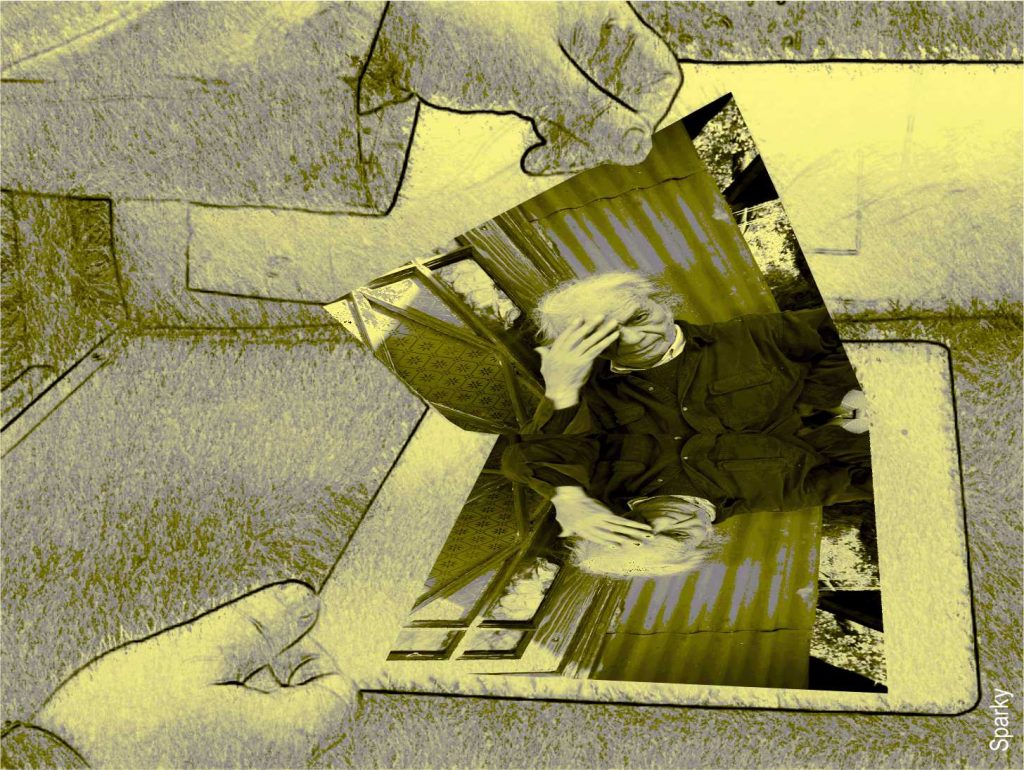

Ir a visitarlo a su casa de Las Cruces significaba ir a hablar de Literatura, de la suya o de la que a él le interesaba, de esa era la que hablaba o de sus recuerdos. Horas de horas, hasta que se hacía de noche y, a lo lejos, tras el ventanal se podían ver las luces en los cerros de Cartagena o en el puerto de San Antonio y era la señal para que volviéramos a Santiago. Recuerdo su casa, en la calle Lincoln, afuera siempre había un escarabajo de los años 90 estacionado, lleno de papeles, de fotos de revistas y de libros. Cuando lo conocimos, todavía daba paseos por las calles llenas de tierra de ese balneario otrora de la burguesía, pues sus antiguos propietarios habían vendido sus casonas para irse a sectores más exclusivos, hacia el norte, donde la rotería y su pachanga no llegaran. Se ponía un sombrero, un chaleco largo de color indefinido, se sujetaba el pantalón más arriba de la cintura y con un bastón comenzaba a caminar, seguramente recordando el poema lárico que escribió 50 años antes: “A recorrer me dediqué esta tarde / las solitarias calles de mi aldea / acompañado por el buen crepúsculo / que es el único amigo que me queda…”. Muchos lo miraban como un viejo excéntrico o genial (cultivaba ese perfil), otros con respeto por el antipoeta, por “la estrella de rock”, algunos se lograban sacar una foto con él, eso le gustaba, mal que mal, siempre fue vanidoso. Por eso mismo, pienso, que un día no quiso que le tomaran más fotos y se cubría la cara con sus manos, pues ya no se veía tan bien y, poco a poco, a comenzó a alejarse de los “turistas culturales” que querían saludar al último gran poeta vivo, al “inmortal”, en su casa equidistante a las tumbas de Huidobro “el pequeño dios” de Cartagena y a la de Neruda “la vaca sagrada” de Isla Negra, en ese litoral cada vez menos poético, loteado por las inmobiliarias de casas de veraneo “baratas”.

Nicanor Parra (1914 – 2018) irrumpió con fuerza en el escenario de la poesía chilena el año 1954 con su libro “Poemas y antipoemas”, tenía 40 años y aunque este no era su primer libro, siempre quiso pensar que sí, que de ahí en adelante comenzaba su obra. Este libro vino a interrumpir y a quebrar una larga tradición de la poesía en Chile que, en ese momento, encabezaban Neruda, Mistral y Huidobro. Estos poetas derivaban de la modernidad inaugurada por Baudelaire, seguida por Rimbaud, Verlaine y en Latinoamérica por Darío. Esta poesía centrada en el yo y, en muchos casos, “autobiográfica”, buscaba la musicalidad antes que nada, la “alquimia verbal”, la metáfora exquisita, usando un lenguaje “poético”, selecto, refinado, alejada de los grandes públicos, a pesar de los esfuerzos nerudianos por hacer una poesía “popular”. Estos poetas estaban -según Parra- en “El Olimpo”, alejados del ciudadano común, escribiendo “para media docena de elegidos”. A propósito de su irrupción en la Historia de la Literatura Chilena escribió: “Durante medio siglo / la poesía fue / el paraíso del tonto solemne. / Hasta que vine yo / y me instalé con mi montaña rusa…”. Vemos que de inmediato la antipoesía plantea un problema, propio de “La Guerra Fría”, pues es absolutamente confrontacional, o estás conmigo o estás contra mí. Así los textos parrianos comenzarán a destacarse, justamente por sus características contrarias a las de la poesía tradicional: uso de un lenguaje coloquial, popular, de la calle incluso, frases hechas, modismos, refranes y la ausencia del “yo lírico”; el “hablante” ya no se mirará el ombligo o se creerá un ser especial (profeta, demiurgo, mago), este gesto dará paso a múltiples voces que no, necesariamente, corresponden a la voz del autor. Estos personajes tienen diversas posiciones políticas, valóricas, religiosas (incluso antagónicas), son voces anónimas que denuncian la situación del hombre de la segunda mitad del S.XX, utilizando la ironía, la sátira, la parodia y el humor (entre otros recursos), pues de acuerdo con la visión parriana “el cielo se está cayendo a pedazos” y la poesía tradicional “no daba para más”, no era una respuesta. Su “montaña rusa” fue recibida con aplausos por aquellos que pensaban que la poesía no debería ser un “objeto de lujo”, propio solo de una elite. Sin embargo, también recibió críticas, pifias y abucheos por parte de los que pensaban que lo que hacía Parra, en definitiva, no era poesía, sino que, como diría un crítico de la época, era solo “un azafate lleno de excrementos humanos”.

Una de esas tardes en que conversábamos con Nicanor en su casa, nos contó que cuando apareció su libro “Poemas y antipoemas” una persona clave en su difusión y consolidación definitiva fue, paradójicamente, Neruda. El poeta de Isla Negra lo invitó muchas veces a su casa en la playa y allí tras comer, seguramente, un caldillo de congrio y varias botellas de vino blanco (reserva, ¡cómo no!) entre conchitas y mascarones de proa, Parra le leyó algunos de sus textos. Parece que Pablo (así le decía Parra) quedó impresionado, pues escribió algunas palabras elogiosas en la contratapa y recomendaba el libro a todos los que podía, regalándoles incluso algunos ejemplares. Quizá con este gesto, muy generoso, pero muy político, Neruda quería adoptar a Parra como hijo putativo, instalarlo dentro de su órbita poética (como hizo con muchos), pero a la larga terminarían separando aguas, como deja claro el antipoeta en su “Manifiesto” (1963).

En sus conversaciones, un tema obligatorio era su familia de origen, de la que estaba muy orgulloso. En primer lugar, de su madre, Clara Sandoval (“La Clarisa”), costurera, una mujer de campo muy aguerrida, pues gracias a ella sus hijos salieron adelante y se relacionaron con la cultura popular. Nicanor guardaba con celo alguna de sus “obras”, cortinas que ella había hecho pegando retazos de distintas telas, “es que éramos muy pobres y mi mamá hacía estas cortinas juntando los pedazos de las telas que le sobraban de los encargos” nos dijo. También hablaba de su hermano Roberto (“El tío Roberto”) autor de las décimas de “La negra Ester”, músico y cantante popular, que se iba de farra y volvía a la casa después de pasar días perdido en la bohemia, en la noche de los puertos. Y claro, también hablaba de “La verdadera genio de la familia”: la Violeta, a quien él personalmente incentivó a estudiar, a investigar las raíces de nuestra música, a ir más allá de la tonada y de “la cueca de los patrones”. Con ella discutía acerca de metros, rimas populares y la música con contenido, en esas conversaciones él (hombre ilustrado, con estudios en Oxford) también aprendía mucho, incluso nos contó que “La cueca de los poetas” fue hecha por ambos. Seguramente, en esos diálogos fue donde se produjo la sinergia que cambió, para siempre, la poesía y la canción popular en Chile. Todavía le dolía su muerte, el abandono y la incomprensión que la rodearon al final. Según nos dijo, él tenía la última carta de Violeta y que algún día se iba a publicar, aunque sabía que esto iba a traer consecuencias para su familia.

A Parra lo conocimos, cuando con unos amigos, a principios de Siglo, publicamos una revista que salía cuando podía, se llamaba “Esperpentia” y hablaba de “Literatura, Arte y Realidad”. Un día tocamos a su puerta en Las Cruces y nos atendió la Rosita, su nana del Sur y única compañía a esa altura de su vida. Le dejamos unas revistas y nos prometió que se las iba a entregar, junto con nuestros teléfonos y algunos libros autoeditados. Para sorpresa nuestra, poco tiempo después, nos llamó y nos invitó a su casa a almorzar, cuando le preguntamos con qué podíamos cooperar, nos respondió con su clásico: “acá improvisamos”, que escuchamos muchas veces en otras visitas, así que armados de unas botellas de vino tinto y empanadas fuimos a verlo. Nos dijo que había leído completas varias revistas, que le había gustado el desparpajo, el humor, el lenguaje, la mirada de la realidad, la independencia política, en fin, nos dijo: “Esperpentia la lleva”, aunque no le gustó mucho que habláramos de Borges en uno de los artículos, pues según él “la cosa iba por otro lado”, ni tampoco, seguramente, que hubiésemos descubierto el poema original (su “fuente de inspiración”) en el que se había basado para escribir el más “popular” de sus textos: “El hombre imaginario”.

Su casa tenía dos pisos, en el primero se alojaba su biblioteca, enorme y a primera vista muy desordenada, en ella una foto de Nicanor con Violeta junto a una gran olla, él de poncho y de bufanda, al lado una segunda foto de alumnos y profesores del INBA (Internado Nacional Barros Arana), donde estudió y luego ejerció como inspector, que irónicamente era titulada con el verso de la Mistral: “Todas íbamos a ser reinas”. También una escultura de “La Venus de Milo” con un cartel que decía: “Solo me muevo con fines de lucro”. Estos últimos eran parte de sus “Trabajos prácticos” exhibidos en varias exposiciones a fines del siglo pasado. Más allá el comedor y el living con una mesita, en la cual había varios cuadernos escolares donde tomaba notas y hacía dibujos, también había diarios y revistas de actualidad. Nos dimos cuenta, inmediatamente, de que a pesar de sus años, Parra estaba muy lúcido e informado de todo lo que ocurría a nivel nacional e internacional. Un ventanal miraba al mar y a la playa de Las Cruces, allí pasaba la mayor parte del tiempo, en su soledad, solo interrumpida de tanto en tanto por alguna visita de familiares o amigos. Vivía en invierno con las ventanas abiertas, pues la calefacción, según él, lo había enfermado y se cuidaba mucho tratando de comer muy poca carne.

Pasaba de un tema a otro, era difícil seguir el ritmo de su conversación vertiginosa, pues a propósito de las últimas noticias o de nada hablaba del “Código de Manú”, del Taoísmo, de la poesía de Pezoa Véliz, del lenguaje de los niños, de la correspondencia de Diego Portales o de la traducción que estaba haciendo (hace años) de “Hamlet”, recitándonos escenas completas de la tragedia en inglés isabelino o discutiendo tal o cual palabra y validando, constantemente, el uso de otros textos para hacer los propios, pues decía que desde Homero era una práctica común. Nos contaba anécdotas de escritores con los que se relacionó (había conocido a todos los grandes), por ejemplo, cuando Pablo de Rokha, con una gran maleta, iba a venderle sus libros para la biblioteca de la universidad en la que Parra trabajaba. También, sutilmente nos “sacaba a la pizarra” y nos preguntaba si ubicábamos la poesía de José Domingo Gómez Rojas o la de Ramón López Velarde. Parra todavía era un profesor que frente a su audiencia dictaba cátedra, pasando de un tema a otro, monopolizando la palabra. Nosotros lo escuchábamos sin interrumpir su viaje mental de siglos o sus recuerdos de más de 80 años y cuando nos hacía una pregunta, tratábamos de decir algo inteligente, para demostrar que estábamos a la altura del antipoeta, profesor de física y doctor “Honoris Causa” de distintas universidades. Claro, sentías el peso de su intelecto, de su saber y el de sus legendarias clases en la Facultad de Ingeniería de la Chile, pero también sentías su humildad cuando te hablaba de las enfermedades que padecía, de su desconfianza de la medicina tradicional, del error involuntario de haber aceptado una vez ir a tomar el té a la Casa Blanca o de por qué se había terminado su relación con su última pareja, varias décadas más joven que él.

El año 1969 a Parra se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en reconocimiento a su obra que se podía concentrar en un solo texto: “Obra gruesa”. Es en ese momento de su trayectoria, cuando se dio cuenta que su antipoesía podía correr el riesgo de convertirse en “otra pieza de museo”, en una fórmula predecible, es decir, en pura retórica. En los años 50 junto con otros artistas ya había incursionado en una “poesía visual”, pero es a fines de los 60 cuando individualmente comienza a desarrollas sus “Artefactos” que serán publicados en 1972, como una caja con 242 tarjetas postales, que unía imágenes a textos antipoéticos, frases hechas, eslóganes o grafitis. La recepción de estos artefactos fue muy contradictoria, algunos los etiquetaron de contrarrevolucionarios; otros los mandaron a quemar, como un Almirante quien, después del “Golpe Militar”, los condenó por atentar contra los valores impulsados por el nuevo orden. A esta obra pertenece el famoso artefacto que ha sido muy premonitorio de los tiempos que nos tocan vivir: “La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”. Todavía hay algunos que piensan que estas tarjetas son solo chistes muy cercanos a lo que hoy llamamos “memes”. Pero, en el fondo, son objetos inclasificables, como los “Trabajos prácticos” (objetos a los que unía una frase que les daba otro contexto). “Las tablas de Isla Negra” (cercanas algunas a la poesía concreta) o “Las bandejitas de la Reina”, donde crea su famoso corazón con patas (Mr. Nobody), personaje que es el “hablante” de estos textos escritos en unas bandejas de empanadas. Parra fue así abriendo distintos caminos para la poesía, rompiendo la idea del libro como único soporte, experimentando también con el video, con las instalaciones como, por ejemplo, “El pago de Chile”, donde colgó las imágenes de todos los presidentes del país, en tamaño natural, en el Centro Cultural de la Moneda. Detrás de cada una de sus obras, más allá del chiste obvio, existe un doble fondo que es necesario interpretar. Eterno candidato al Premio Nobel de Literatura, su consagración definitiva la obtuvo cuando se publicaron en 2006 sus “Obras Completas & Algo Más”, que incluían su primera obra que repudiaba: “Cancionero sin nombre” (1937), textos en prosa (discursos, textos científicos y cuentos) y toda su producción poética y antipoética. Con 97 años recibió el Premio Miguel de Cervantes (2011). Cuando llegó a los 100, hubo muchos que se trataron de aprovechar y apoderar de su imagen, pero no los dejó, por eso tampoco quería fotografiarse con nadie, con ningún candidato a nada.

Pero ya había llegado la noche, los cerros de Cartagena ya estaban encendidos, era invierno, hacía frío y aún teníamos que volver a Santiago, pero como buen hombre de campo que era, Parra, vestido con pantalones y zapatos de huaso, nos regaló una bolsa con fruta “para los niños”, como nos dijo, acompañándonos hasta la puerta y despidiéndonos con algunas palabras “del estribo”, recitándonos en inglés una cita de “Hamlet” (que nunca terminó de traducir) y luego nos dijo, casi como una confesión en la oscuridad completa de esa noche sin luna: “Claro que se puede plagiar, Shakespeare y Cervantes lo hicieron, con una sola condición. Que la copia sea mejor que el original”.

Muerto en 2018 sus restos yacen, como él quería, en tierra, en el patio de su casa de Las Cruces. En el ataúd, envuelto en una cortina hecha por su madre, un letrero decía: “Voy y vuelvo”.