«Son bellas las banderas, todas las banderas, aunque luego de perder sus colores, de rasgarse, de deshilacharse en los pabellones de la paz o en un conflicto bélico, se suman al montón de toneladas de residuos que contaminan el territorio. A los descarados que usan el amor a la bandera que profesa una parte del pueblo -bastante grande- como instrumento de pastoreo, de orientación, de “coaching” de masas, este deterioro, sin embargo, no les preocupa demasiado, es puramente incidental, marginal, puesto que para ellos es fundamental mantener encendidos los corazoncitos patrioteros, que son como estufas a parafina de las más económicas, que son una fuente de energía barata, silenciosa, sumisa, que les permite calefaccionarse, mantener el café caliente, incrementar la producción y obtener atractivas rentabilidades.»

Pesada y gris como un buque de guerra, la tarde capitalina cae. La pileta del paseo Bulnes lanza sus monótonos -aunque encantadores- chorros de agua. Al fondo, cual un paciente tendido en la sala de operaciones (aquí recuerdo a Elliot) se ve nuestra casa de gobierno, la Moneda, relumbrando iluminada por un set completo de potentes luces blancas. Entremedio una bandera nacional enorme -digna de un amante del rodeo, de un país sudaca diseñado por Disney o del loco Pool- ondea en el viento helado de mediados de septiembre, obstaculizándome la visión. Es hermosa la bandera nacional, tan parecida a la de Texas, EEUU, pienso, aunque rápidamente me doy cuenta de que prefiero las pequeñas, esas que se ponen en los autos, en las tumbas y en los escritorios de los burócratas, o aquellas que vienen en tiras y se cuelgan en los restaurantes, en los emporios, en las fondas, puesto que, por su menor tamaño, ocultan u oscurecen menos que una bandera gigantesca -como la que ondea frente a la Moneda- que tapa un buen pedazo de territorio, que lo llena de sombras, de sobras. ¿La habrá financiado la Coca Cola? No tengo idea, me digo, mientras recuerdo una frase de Baltasar Gracián: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”, que le vendría bastante bien a este mundo guiado por el vacío y su necesidad, creciente, de llenarse la panza.

Son bellas las banderas, todas las banderas, aunque luego de perder sus colores, de rasgarse, de deshilacharse en los pabellones de la paz o en un conflicto bélico, se suman al montón de toneladas de residuos que contaminan el territorio. A los descarados que usan el amor a la bandera que profesa una parte del pueblo -bastante grande- como instrumento de pastoreo, de orientación, de “coaching” de masas, este deterioro, sin embargo, no les preocupa demasiado, es puramente incidental, marginal, puesto que para ellos es fundamental mantener encendidos los corazoncitos patrioteros, que son como estufas a parafina de las más económicas, que son una fuente de energía barata, silenciosa, sumisa, que les permite calefaccionarse, mantener el café caliente, incrementar la producción y obtener atractivas rentabilidades. Las banderas, para ellos, son equivalentes a las banderillas que los toreros clavan en el lomo de las bestias de sacrificio. O a las que los astronautas plantan en nuestro único satélite natural. La bandera es conquista. La bandera es dominio. Si el rio deja de correr, si el zorzal deja de volar, si el niño come pan radioactivo, si el anciano vive en el infierno, les da igual. Lo importante es que la bandera esté bien planchadita, como decía una antigua canción. Ojalá con un soldado de penacho tricolor abajo, resguardando las inversiones, destiñéndose bajo el sol.

Al patriotero le han hecho creer algo absurdo: que la gente que nace en determinado lugar es mejor, por ese solo hecho, que la gente nacida en otros lugares. Le han dicho también que hay “malos y buenos chilenos”, siendo, justamente, él parte de los buenos, de los que nunca se equivocan, de los honestos, de los puros de corazón. Es bipolar el patriotero. La bandera, para él, contiene una emoción. Un sentimiento tipo sexto básico que se conecta con los maniqueos valores morales y patrios que en esa época en la escuela nos inculcan y que en la adultez vemos desmoronarse en los demás y en nosotros mismos (esto nos cuesta un poco más verlo), mientras transitamos -desde séptimo básico en adelante- por una ambigüedad creciente que alcanza su clímax en la adultez. El patriotero, por cierto, se queda para siempre en sexto básico, en el acto del 18, en el acto de la “independencia”, midiendo a los demás con una vara ética que ni él mismo cumple, que nadie cumple.

Dejo de mirar la bandera -la bandera que es un calmante, como escribió Violeta Parra- y yendo una media cuadra más allá de la Librería del Fondo de Cultura Económica, que estando en un barrio militar se encuentra rodeada de armerías (aquí cabe perfecto el cursi dicho: me armo de libros, me libro de las armas), me siento en un escaño, junto a un tipo que toma un café y escucha a viva voz temas de un personaje que resulta ser Marcianeke. Es una música espectacular, maravillosa, pues me permite ver qué hay en una mente expuesta desde la infancia y casi sin filtros educativos al modelo neoliberal chileno. Una especie de crash test dummy.

Tras un rato de escucha me doy cuenta de que se trata de una mente con un grado de psicosis mediano. Un tipo cuyo comportamiento, usando un término de moda, carece bastante de bordes. Sus letras usan un idioma español cruzado por el inglés. O al revés. Ambos idiomas, como diría un amante de la pureza lingüística, se articulan y pronuncian de manera deficiente, gutural, estirando harto el hociquito, como dice un amigo ultra que declara odiar la imbecilidad. Los textos, por otra parte, están llenos de marcas de ropa y de otros artículos de consumo (su logos es un logo, podría decirse), dándole a uno la idea de estar ante el basurero de un mall o de un supermercado. El contenido es simple y directo: droga pa pasarlo rico, asalto pa hacernos rico o algo así (lo acabo de inventar). La imagen del éxito tiene que contener, sí o sí, un auto de película para idiotas (un Cámaro, por ejemplo). La imagen de la mujer, por otra parte, es tipo mina de calendario de marca de neumáticos. El valor supremo, finalmente, es el sexo, metérselo a la mina del calendario de neumáticos es lo que vale. Droga pa pasarlo rico, asalto pa hacernos rico y una mina pa meterle el pico, es el sueño, la perfección.

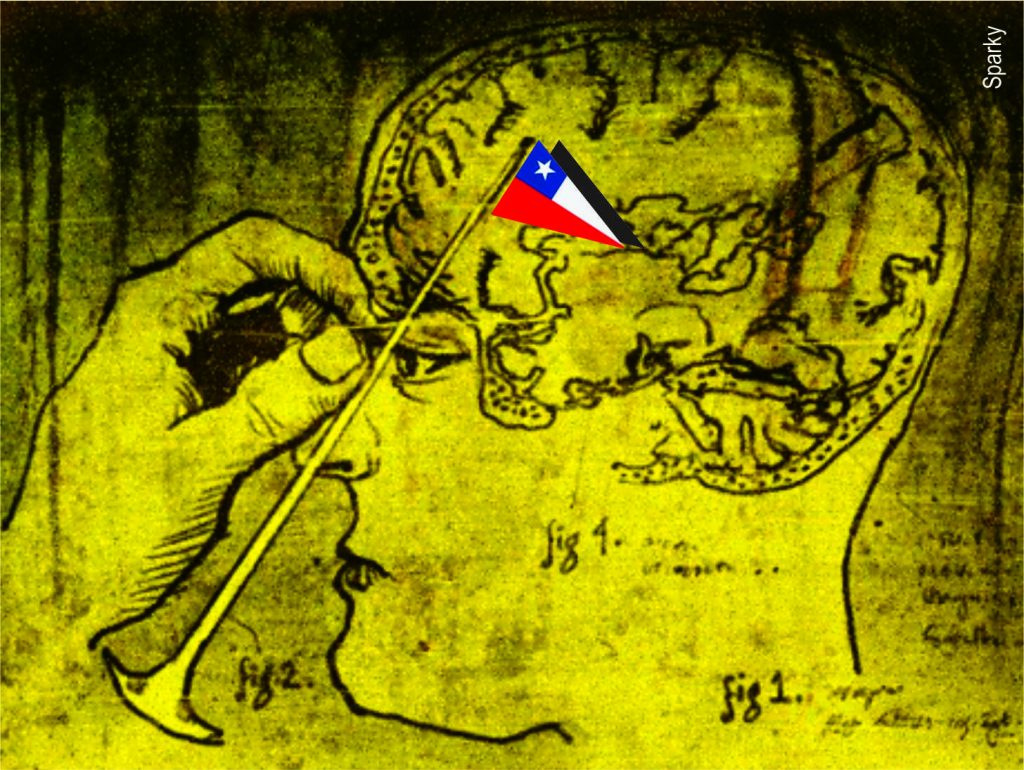

El tipo que escucha la música “urbana” de Marcianeke (habría que preguntarse qué es la urbanidad) de pronto se pone de pie y se va, dejando allí mismo (vacío) el vaso de café que tomaba. “Actitud Nescafé”, se lee en el envase. Lo veo alejarse. Veo alejarse a un zombie. Luego me levanto y camino hacia la Moneda. Quiero ver más de cerca -y sin que la bandera gigante interfiera- la cabeza de este cuerpo nacional que en 1973 sufrió un trasplante de cerebro y que hoy, bajo los reflectores, parece estar esperando una intervención quirúrgica más. Un cerebro funcional, mecanizado, globalizado, recolonizado, básico; patriotero en su versión disciplinada, estilo “Marcianeke” en su versión salvaje; un cerebro con una identidad cultural digna de un sujeto con trastornos múltiples de personalidad, ese fue el órgano que nos implantaron en ese lejano septiembre. Tras esa operación brutal -no se usó anestesia- vinieron los tratamientos de adaptación de los noventa, mucho medicamento, mucho antidepresivo, mucha fluoxetina. En octubre de 2019, sin embargo, el cuerpo sufrió una crisis. Se pensó que el nuevo cerebro -ya viejo a estas alturas- sería reformulado, reprogramado, expulsado, incluso, por el cuerpo, por el territorio, cansado ya de salivar al encontrarse con un carrito de compras, con el pelo rubio de Olivia Newton John, con el diente de oro de Farkas, con la poesía de Pailita, y estaba buscando otra cosa, algo más solidario, menos vacío. Ante esto, los groupies de Friedman y Franco se jugaron su última carta: la lobotomía, operación que consiste en desconectar (tal vez para siempre) la corteza frontal -centro de la personalidad- del resto del cerebro.

Cabe señalar que la lobotomía o “infancia quirúrgicamente inducida” como la denominó su creador, el norteamericano Walter Freeman, genera -según estudios- un grado menor de espontaneidad, autocuidado y autocontrol. Disminuye también la capacidad de tomar la iniciativa y se da una menor inhibición a los estímulos placenteros, aumentando la inercia de las personas. Inicialmente se practicaba -de manera brutal- con un picahielos. En el caso de Chile, la operación fue mediática, limpia, sin sangre. Su bisturí fue El Mercurio, fue Copesa. Y la tele y las radios y las redes sociales y las noticias falsas, logrando rechazar una constitución que claramente favorecía al cuerpo, al territorio. ¿El objetivo de la operación? El mismo del coronel José Millán Astray, un militar nacionalista hispano, amigo de Franco, que al inicio de la guerra civil española gritó: ¡Muera la inteligencia!, al escuchar el discurso antifascista de Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca.

(Hace poco, en la tele, me tocó ver la intervención del diputado Alessandri, quien culpó al Partido Comunista (PC) de los desmanes que, por esos días, se habían producido en el centro de Santiago. La prueba que mostró ante todo Chile, a través de las cámaras atentas, abiertas, lubricadas, del oligopolio televisivo chileno, eran unos afiches del Partido Comunista Acción Proletaria (PC AP), un partido diferente al PC, un partido que no es parte del gobierno de Boric, cosa que el diputado Alessandri, que ese día lucía una bufanda tipo administrador de cabaret barato, sabe perfectamente, pues es un político profesional. ¿Cuál era su objetivo? El mismo de Millán Astray)

Vuelvo a casa. La Moneda sigue bajo los reflectores, detrás de la bandera, emblema patrio que, junto con el himno nacional -creado, paradójicamente, por Eusebio Lillo, un integrante de la Sociedad de la Igualdad- son dos de los pocos signos de identidad, de personalidad, que permanecieron tras la mediática lobotomía. Signos patrios, nacionalistas, que en sexto básico son tan relevantes como el hecho de que el presidente -que también parece de sexto básico- baile bien la cueca. De lo contrario no es un buen presidente. Tomo el colectivo pensando qué destino tiene un territorio lobotomizado. ¿Hay alguna intervención que pueda volverlo a la vida, a la dignidad, al pensamiento? El colectivo se llena y parte. Trabajadores con la cabeza gacha dormitan. En la radio suena Marcianeke.