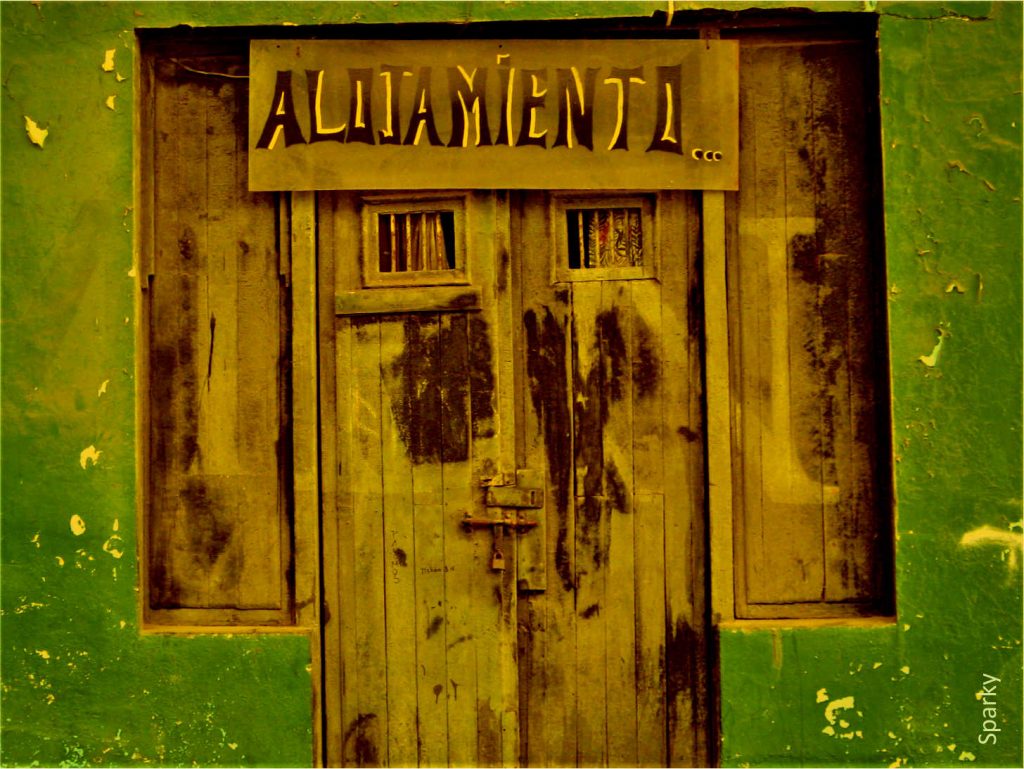

«Este balneario cuyas playas de arenas negras, semejantes a muchas de Europa, sirvió de inspiración a las familias ricas de la época para crear su propia Costa Azul, con palacetes, mansiones y casas señoriales, construidos con materiales importados, traídos desde el otro lado del Atlántico, para una aristocracia cuyos descendientes hace ya rato los abandonaron por otras posesiones mucho más exclusivas y menos accesibles. Hoy, en ruinas, sirven de albergue a veraneantes de escuálidos fondos, gente popular que veranea con poco.» “Todo es poesía / menos la poesía” (N. Parra) A una hora y media de Santiago, en auto o en bus, directo por la Autopista del Sol o por la Ruta 68 (desviándose hacia la costa en Casablanca) llegamos al Litoral Central o, como fue bautizado por algún siútico, publicista y/o experto en marketing: “El Litoral de los poetas”. Hace muchos años, cuando aún no tenía este nombre tan rimbombante, se podía llegar en un tren de carros de madera que partiendo de la Estación Central pasaba por largas y silvestres estaciones con nombres como: Padre Hurtado, Talagante, El Monte, Melipilla, Leyda, para luego cruzando algunos túneles llegar a la estación del puerto de San Antonio, que quedaba justo donde hoy está la entrada a un mall-casino con forma de barco “pseudocubista”. Así luego de varias horas, vendedores con canastos en los pasillos y con la cabeza asomada por la ventana, se arribaba a la estación Cartagena, sitio del que hoy, tras el incendio que la afectó en 1999, queda solo una reproducción de utilería, recuerdos, vestigios de carros estacionados o alguna que otra foto en sepia. “El litoral de los poetas”, esta audaz sinécdoque fue usada, suponemos, debido a que tres poetas chilenos (quizá los más “importantes”) en distintos momentos de sus vidas buscaron refugio y soledad en sus costas, huyendo como diría Fray Luis “del mundanal ruido” para poder escribir sus versos. Claro que hoy esto es una utopía, especialmente durante los meses de verano, donde estas playas sufren la invasión de un depredador natural: los veraneantes, a quienes muy poco les importa la obra de estos artistas, pues buscando “desconectarse” de sus productivas vidas y equipados con aparatos, cada vez más sofisticados, reproducen con una potencia inusitada, la música de moda para ellos y todos sus vecinos. Además, dejan cicatrices en la arena, infinidad de envases de todo tipo, basura de distintos colores que otros veraneantes aumentarán con colillas de cigarros, pañales desechables, botellas, latas, suciedad humana que perdurará años, décadas. Hace unos días leí la noticia que, en una playa de la comuna de El Quisco, encontraron un envase de un helado de la década del ‘70 del siglo pasado, casi intacto. ¡Cincuenta años enterrado! En fin, dirán algunos, es el precio del descanso. Durante la primera mitad del siglo XX en Cartagena, sobre un cerro, vivió el poeta Vicente Huidobro, padre del Creacionismo, quien afirmaba que era el primer y único poeta que había existido, pues los demás solo copiaban la realidad y solo él era un creador auténtico. Su familia fue dueña de gran parte de esta ciudad en la que pasó sus últimos años. Este balneario cuyas playas de arenas negras, semejantes a muchas de Europa, sirvió de inspiración a las familias ricas de la época para crear su propia Costa Azul, con palacetes, mansiones y casas señoriales, construidos con materiales importados, traídos desde el otro lado del Atlántico, para una aristocracia cuyos descendientes hace ya rato los abandonaron por otras posesiones mucho más exclusivas y menos accesibles. Hoy, en ruinas, sirven de albergue a veraneantes de escuálidos fondos, gente popular que veranea con poco. Así se fue transformando desde un balneario de lujo para la aristocracia, hasta uno muy proletario, muy lejos del sueño y de las aspiraciones de las familias de clase alta que lo visitaban hace un siglo. Para llegar a la que casa donde vivió y murió Huidobro, hay que subir cerros de calles sin pavimentar, al costado casas bajas muy precarias nos dan la bienvenida. Después de varias curvas polvorientas, arribamos a un museo bien estrecho y un tanto prescindible, con el que la fundación, que cuida la memoria del poeta, nos quiere informar quien fue este hijo de la aristocracia chilena. Con paredes atiborradas de fotos de su vida, llenas de reproducciones y muy pocos documentos originales pues, según se dice, los herederos del poeta vanguardista los mal vendieron o los regalaron. Lo bueno es que nunca hay gente, ni grandes colas a la entrada. Algunas cuadras más arriba de la casa-museo, sobre una colina que domina la ciudad, que está cada vez más cerca con sus construcciones modernas, pero espantosas, está su tumba. “Abrid la tumba / al fondo de esta tumba se ve el mar”, dice en la lápida y no faltó el borracho idiota que hizo caso a la instrucción y trató de abrirla, y otros que, como homenaje, llenaron la tumba, del creador de ese lenguaje inaugural y cósmico de Altazor, con grafitis y botellas vacías. Hoy la tumba está abandonada, rejas rotas y jardines, hace años inexistentes, la rodean. Pienso en eso mientras camino por la terraza de Cartagena, entre la playa grande y la chica, fotografiando el deterioro de las casas, algunas verdaderas hazañas arquitectónicas, aún en pie, que miran al mar o las placas que han puesto los fieles en agradecimiento a “La Virgen del Suspiro”, entonces recuerdo los versos de Enrique Lihn que creo que habría que releer a la luz de este paisaje: “…una ruina de lo que no fue entre los restos de lo que fue un / balneario de lujo / hacia 1915, con mansiones de placer señorial convertidas en / conventillos veraniegos…”. Hacia el norte, en una localidad con una hermosa playa, Neruda compró una cabaña de piedra para refugiarse con su mujer de entonces, Delia del Carril, después de la Guerra Civil Española, en esa época a este sector se llegaba solo a caballo y, según la tradición, fue el poeta quien la bautizó como Isla Negra.