Signos vitales | Cerdos libres

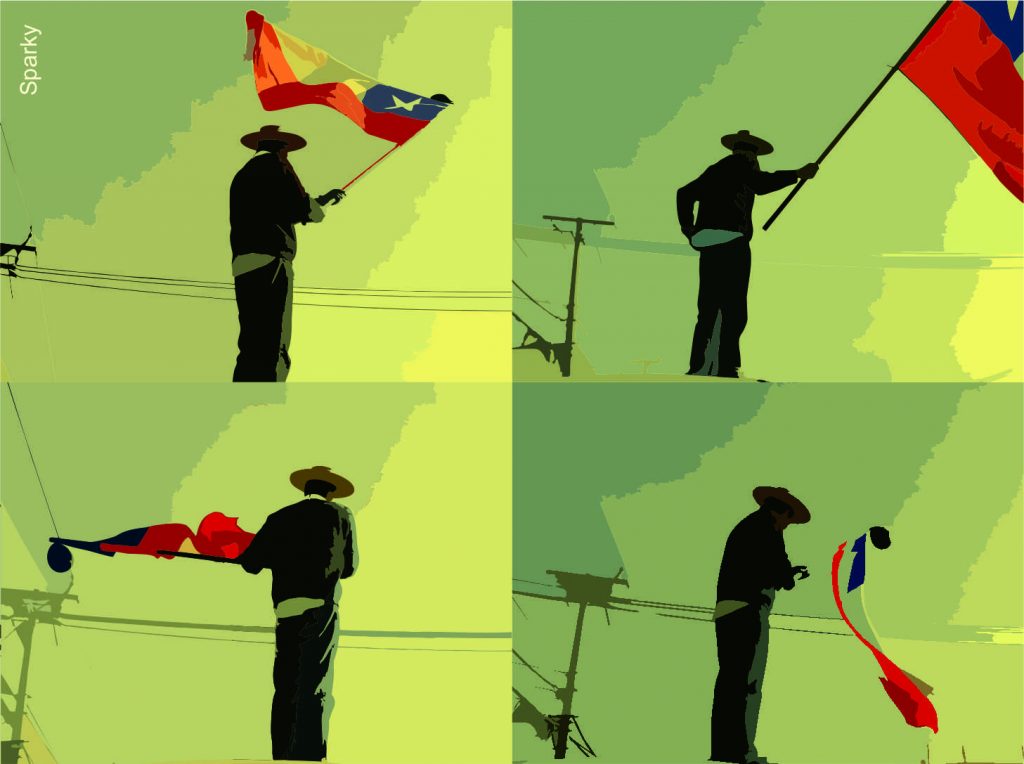

Me subí al colectivo a las siete de la mañana. Como estaba primero en la fila me tocó el asiento junto al chofer. Eso me puso contento: no tendría que ir apretujado en la parte trasera. No me sentiría como un animal rumbo al matadero, aunque -en cierto sentido- mi ida diaria al trabajo era algo parecido. La diferencia, me dije, es que uno tiene la posibilidad de regresar diariamente a casa. Cansado, chato, sin energías, retorna al hogar cada oscurecer sin ser asesinado ni trozado ni desangrado, sin ser convertido en prietas, asado parrillero, menudencias o costillares, y, como dice un colega, uno puede descansar, puede comer, puede dormir y “cargar las pilas” para el día siguiente. La casa, en este sentido, no opera solo como un hogar -para algunos un infierno- sino también como una especie de cargador de mano de obra. Tendidos en la cama, sumergidos en el universo del inconsciente, algunos gracias al cansancio, otros gracias a Oniria, la melotonina que hace soñar con angelitos, u otros fármacos, nos llenamos cada noche de la energía que mañana nos hará funcionar como los conejitos idiotas del comercial de Duracell. El interior del auto estaba impregnado de un pesado olor a desodorante ambiental -aroma a jazmín, creo- que se mezclaba con el tufo de los sudores de ayer y anteayer pegados al cuero sintético de los asientos y los perfumes dulzones de los pasajeros. Desde una Sony llena de luces verdes y rojas se escuchaba un programa deportivo de la radio Agricultura. Se analizaba lo mismo de siempre: si hubo o no penal en un partido clave para las aspiraciones de no sé quién. Buenos días, dijo el chofer. Buenos días, respondimos a coro los pasajeros. Uno, el listo de siempre, con voz alta respondió: “buen día”, remarcando la singularidad del saludo. Quise decirle que estábamos conscientes de que los buenos días, desde el punto de vista lógico, estaban errados, aunque no desde la mirada cultural. Pero hubiese sido una lata. Enseguida el auto partió dejando una fila de batucanos y batucanas esperando el próximo móvil. Yendo por avenida España -calle con sólo una pista por lado que hace que uno se pregunte si se trata de una avenida o de un callejón pretencioso- pasamos junto al flaco torrente del canal lleno de musgo, botellas de gaseosas, cajas de vino y residuos varios que lleva a la laguna, por una iglesia evangélica en construcción, por el ex restaurante Colo Colo y por diversos comercios menores hasta llegar al cruce ferroviario. Puros ladrones, dijo el chofer, frunciendo la boca para indicar las palomas con las caras de los candidatos -bocas sonrientes- que abundaban en los alrededores de la vía férrea. Estábamos en época electoral. Todos estos weones zánganos vienen a llenarse los bolsillos, a hincharse los culiaos y no hacen nada por la gente. Lo que hace falta es poner mano dura. En los tiempos de Pinochet no había delincuencia. Puro orden y progreso. Ahora solamente hay derechos y nada de deberes. Usted está cumpliendo con su deber, yo voy a cumplir con mi deber y los pasajeros que van atrás imagino que también van a trabajar, le dije. Claro, respondió, todavía queda gente buena, pero no se engañe, los malos la están haciendo, los malos tienen el poder. Me contó enseguida el caso de una vecina que había sido asaltada en la puerta de su propia casa. La balearon en una pierna, aquí, dijo, y se tocó el muslo derecho sin dejar de mirar la calzada; a su hija chica, la Naomí, la amarraron a la baranda de la escalera con el alargador de la plancha, enseguida los desgraciados las toquetearon a las dos. A la mamita -continuó diciendo- sangrando y todo la manosearon los desgraciados, eso es más que enfermo ¿no cree? Después se llevaron la tele, el microondas, la bici de la niña y otras cosas en el propio autito de la vecina, un Chery IQ que todavía no paga, y nadie hizo nada. ¿Ni siquiera los pacos? Ni siquiera los pacos, no ve que con esa wea de los derechos humanos los pobres tienen las manos atadas. En la radio Agricultura ahora daban las noticias. Un economista señalaba que un indulto a los presos de la revuelta sería una mala señal para la economía, dado que haría caer la inversión extranjera. Entramos en la carretera. A estas alturas el chofer estaba proponiendo bárbaras soluciones para combatir la delincuencia: mutilaciones de manos, piernas, ojos, orejas, penes u otros órganos a quienes delinquen, envío de malhechores a islas solitarias, ojalá llenas de hielo o arena, para que aprendan a trabajar los vagos, reposición de la pena de muerte, esta vez con dolor y transmitida por la tele, en horario de adultos -los niños no tiene para qué ver eso- para educar a las masas. Mientras el chofer lanzaba sus planes nazis, yo hojeaba el diario en mi teléfono. Política, deportes, cultura. Una noticia llamó mi atención: en Santiago un camión que llevaba cerdos al matadero fue encontrado abandonado justo a la hora de mayor calor. Los vecinos, conmovidos con los quejidos de los animales, les lanzaron agua e incluso una persona fue al supermercado y les compró lechugas. Cuando el conductor del camión regresó y echó a andar la máquina -luego de que la fuerza pública lo citara ante la justicia por maltrato animal- la parte trasera del vehículo se abrió y dos cerdos escaparon. El par de chanchos fugitivos, finalizaba la nota, la hicieron, se salvaron, pues a petición de los piadosos vecinos fueron adoptados por el municipio local. Final feliz, final tipo Walt Disney, me dije. Recordé luego una película que vi hace años, una donde un cerdito lograba llegar a una isla en las Bahamas donde los porcinos viven libres. Rememoré, también, el recuerdo de unos poemas del mexicano José Emilio Pacheco donde reivindica a estos animales que, indica la ciencia, tienen gran inteligencia y son genéticamente demasiado parecidos a nosotros. En uno de