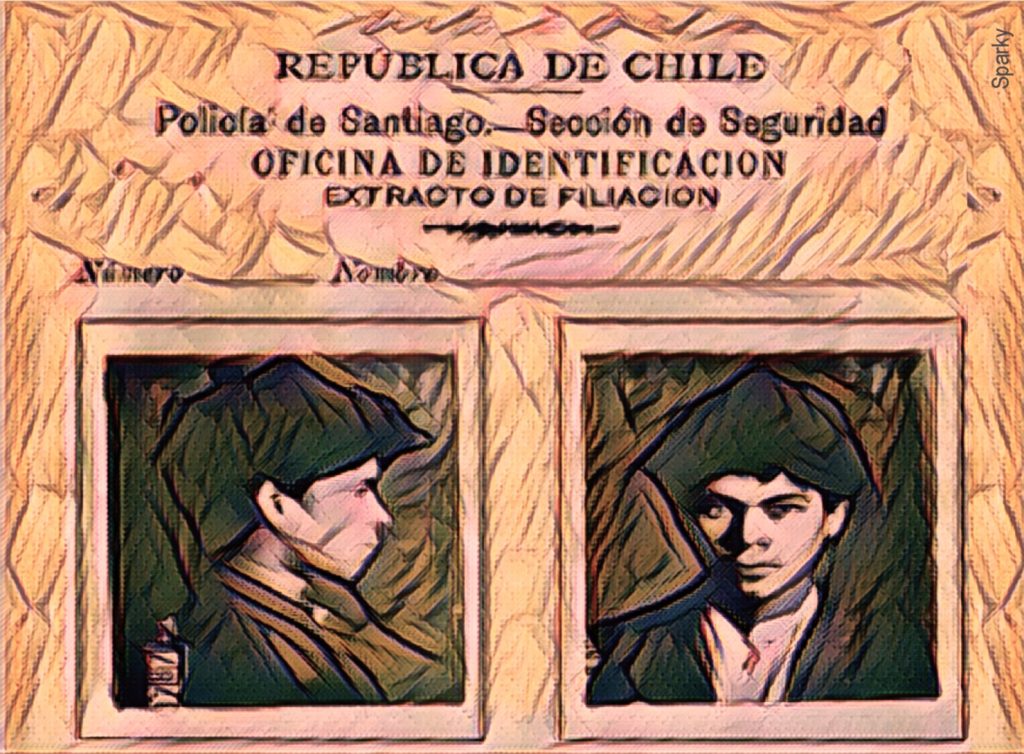

«En nuestra literatura, y en particular en nuestra poesía, que será el género a explorar en esta columna, la onda expansiva de la explosión jazzística arribó también de forma temprana, habiendo diversos poetas chilenos que en la década del veinte, y en plena eclosión de las vanguardias, hacen referencia a la música originaria de Nueva Orleans, que tal como el cine, el gramófono, los aeroplanos, el teléfono, el automóvil y otros inventos de la época, pasó a ser símbolo de modernidad.» Poco tiempo después del surgimiento del jazz en la ciudad de Nueva Orleans, suceso acaecido en la frontera de los siglos XIX y XX, uno de los escritores prominentes de la época, el estadounidense Francis Scott Fitzgerald, bautizaría a los años veinte del pasado siglo como “la era del jazz”. Este hecho da cuenta no solo de la explosiva expansión que experimentó la música sincopada en los inicios del siglo pasado –no olvidar que el término jazz aparece recién en 1913 y que el primer disco del género se grabó en 1917–, sino también de sus tempranos vínculos con la literatura, conexión que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, habiendo tenido momentos de intenso pololeo, como los sostenidos, entre otros, con la generación española del 27 (la de García Lorca) y el movimiento beat gringo. En nuestra literatura, y en particular en nuestra poesía, que será el género a explorar en esta columna, la onda expansiva de la explosión jazzística arribó también de forma temprana, habiendo diversos poetas chilenos que en la década del veinte, y en plena eclosión de las vanguardias, hacen referencia a la música originaria de Nueva Orleans, que tal como el cine, el gramófono, los aeroplanos, el teléfono, el automóvil y otros inventos de la época, pasó a ser símbolo de modernidad. Uno de ellos es Vicente Huidobro –Vincent por esos tiempos– quien fue uno de los primeros en integrar el jazz al diccionario de la poesía nacional. Esto ocurre, paradójicamente, fuera del territorio chileno, particularmente en Francia, en 1921, cuando publica Saisons choisies, antología de su obra en francés (con retrato de Picasso incluído), donde es posible leer dos poemas en los que el autor de Altazor se refiere a la música sincopada. En uno de ellos, “Sombras chinas”, escribe: “El jazz band de ultramar ha venido bajo las gaviotas / Y las olas tomaron un nuevo ritmo”, otorgándole -con estos diáfanos versos- una especie de bienvenida a la música de Nueva Orleans. Tres años más tarde, en Valparaíso, en el número 1 de la revista de vanguardia porteña Nguillatún, editada por Neftalí Agrella y Pablo Garrido, podemos encontrar dos nuevos ejemplos de esta temprana conexión entre el jazz y la poesía chilena. El primero es el poema “Torbellino”, cuyo autor, Pedro Plonka, plasma imágenes en las que se puede adivinar la alegría del carrete jazzistico: “Manos lanzadas / desparraman puñados de estrellas / Él arco de los violines / enreda las serpentinas de las risas / Y las parejas pisan los petardos del Jazz-band / tomadas de la cuerda de la música / La luz araña los torsos y flancos / Las mujeres tienen soles en la cabellera…”. El segundo texto que publica Nguillatún es una greguería colorida e imaginativa de Pablo Garrido, “Los pintores de casa”, donde el poeta no solo hace referencia al jazz, que en esos tiempos estaba asociado al baile y la diversión, sino también a sus influencias artísticas: “Sus trajes nacieron para pasearse ante decorados cubistas y detrás de futuristas orquestas, con violines verdes, cellos blancos, contrabajos azules, pianos granates, cornetas chocolates y Jazz Bands cafés.” Oportuno resulta indicar que Pablo Garrido no solo fue escritor, sino también un músico destacado que en 1924 formó la Royal Orchestra, primera banda nacional de jazz, dedicándose más tarde al estudio de la música chilena. En 1929, Juan Marín, poeta y narrador que participó en diversas revistas vanguardistas de la época, publica el breve poemario Looping, donde construye un hablante poético cosmopolita y vital, que disfruta de pilotar aviones y de la vida nocturna, espacio, este último, donde se encuentra con el jazz: “tín… tín… / tán… tán… / toit-et-moi / lirulí… lirulá / …en el agua del jazz / hay bravezas de mar”, señala en el poema “Bataclán”, usando un tono liviano y festivo, juguetón y algo banal, pero acorde a esos tiempos donde un tal J.F. (probablemente Juan Florit) le hacía la autopsia al prolífico y reconocido poeta modernista español Francisco Villaespesa, que visitó Chile en 1921, señalando, en el número 2 de la revista Ariel, publicada en 1925, que el seguidor de Rubén Darío era: “Autor de 130 volúmenes de hojarasca y humo. 130 loros tropicales. Una torre Eiffel de sonetos. Castillos de naipes. Nido de telarañas. Andamio que carcome la polilla clásica. Victrola con los discos iguales. Poesía leprosa en este siglo de aviones, Jazz-band y Hupa-Hupa.” No todas las miradas sobre la música sincopada, sin embargo, tienen el tono optimista, alegre y colorido visto hasta ahora. Un ejemplo de esto se halla en la obra de Pablo Neruda, quien en Anillos, libro de poesía en prosa publicado en 1926 junto a su amigo Tomás Lago, escribe: “Ahí es donde empieza su corazón a entretenerse, araña de metales nocturnos, jazz band de sonámbulos y una novia enterrada, que es la noche profunda que él la decora con luciérnagas negras…” El texto pertenece al poema “T.L.”, dedicado justamente a Lago, presentando un tono surreal, oscuro y fúnebre, con tintes góticos. Un año más tarde, en 1927, mismo año del estreno de El cantante de jazz, primera película sonora, otro de los pesos pesados de nuestra poesía, Pablo de Rokha, publica Satanás, poemario donde pasa de la estilizada oscuridad nerudiana a una mirada también oscura, aunque hermética y estridente, asociando el jazz y otro arte emergente en la época, el cine, ambos importados principalmente desde Gringolandia, al ruido, a la violencia, al dolor: “los lagartos empapelados me lamen la filosofía: / los frutos maduros del sol / lloran en mis teatros de azufre y sangre quemada, / y el problema de luto / me araña las