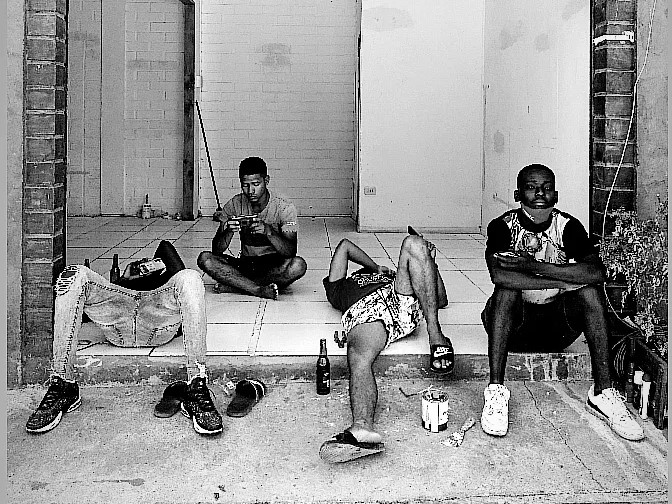

Espía 13 | Afiches santiaguinos

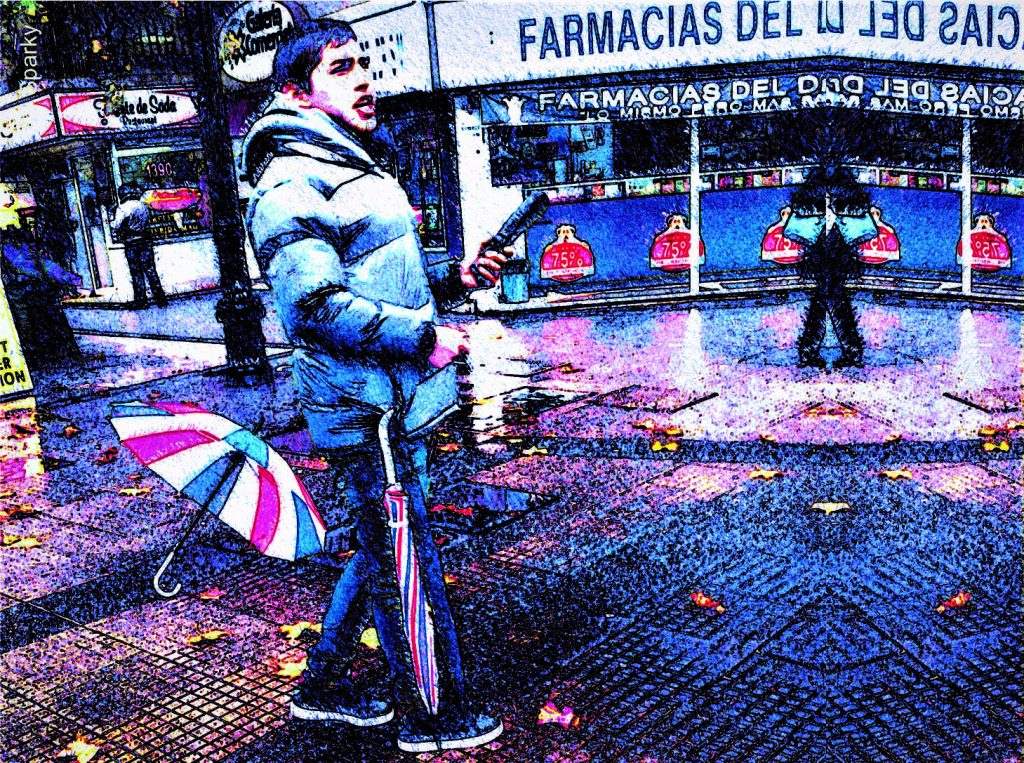

«La vida de los afiches, por cierto, es irregular. Algunos -los menos- sobreviven intactos hasta que el sol y la lluvia los queman, los mojan, los decoloran, los destruyen. Otros desaparecen debajo de los nuevos carteles que les son pegados encima, a la manera de los viejos palimpsestos. Desaparición muchas veces transitoria, temporal, dado que con frecuencia manos anónimas rasgan los nuevos afiches, permitiendo la aparición de partes del anterior o los anteriores, formando improvisados collages.» En la época de la dictadura era común encontrar en las rayadas paredes de nuestras ciudades, escrito más que a la rápida, el siguiente eslogan: “cuando el mundo está canalla, el papel es la muralla”. Si esa rimada afirmación fuese verdadera, fidedigna, podríamos concluir que el mundo no ha cambiado demasiado desde esa horrenda época de tanquetas, fusilamientos, agotadores sábados gigantes y economistas de la católica mamándosela a Milton Friedman, puesto que a pesar de la invasión de lo digital y las absorbentes y ubicuas redes sociales -que nos permiten informar o desinformar eficazmente acerca de los más variopintos asuntos- mecanismos informativos anteriores, como los rayados, los grafitis y la antigua técnica de pegar carteles o afiches publicitarios o propagandísticos en los muros de las ciudades sigue absolutamente vigente, al menos en Santiago, cosa que cualquiera puede corroborar a diario en sus recorridos laborales o estudiantiles. Muestras actuales de esta última técnica, precisamente, es la que daré a conocer en este reportaje, abarcando principalmente afiches e intervenciones gráficas de corte político y social, los que conviven, en las murallas santiaguinas, con anuncios de fletes y mudanzas, ofertas de empleo, manifestaciones evangélicas, cepillos de dientes, compraventas de antigüedades (muñecas de loza, roperos, lámparas de lágrimas), así como con lecturas de las cartas del Tarot destinadas a recuperar algún amor perdido o asegurarse una buena pega, entre muchos otros productos y servicios. La vida de los afiches, por cierto, es irregular. Algunos -los menos- sobreviven intactos hasta que el sol y la lluvia los queman, los mojan, los decoloran, los destruyen. Otros desaparecen debajo de los nuevos carteles que les son pegados encima, a la manera de los viejos palimpsestos. Desaparición muchas veces transitoria, temporal, dado que con frecuencia manos anónimas rasgan los nuevos afiches, permitiendo la aparición de partes del anterior o los anteriores, formando improvisados collages. Tomadas en los últimos meses en el centro de Santiago y sus alrededores, las presentes imágenes permiten apreciar el dinamismo y la mezcla de intereses, por lo general contrapuestos, que se observan en la ciudad fundada, hace unos cinco siglos, por el invasor Pedro de Valdivia. Se entrecruzan en ellas lo político y lo comercial, la seriedad y la charlatanería, lo material y lo espiritual, lo mesiánico y lo concreto, la necesidad y el deseo, entre otras tantas diadas -como dicen los siúticos- que componen nuestra contradictoria sociedad. Muestra fotográfica