Perfiles | ¡Gracias, Tamy!

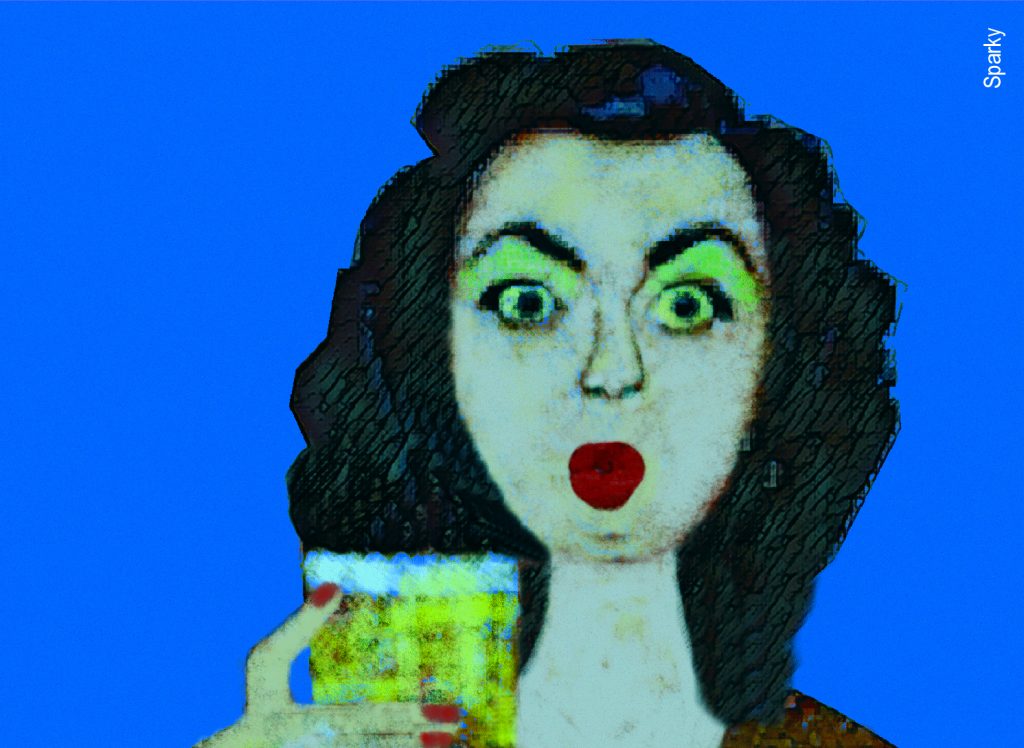

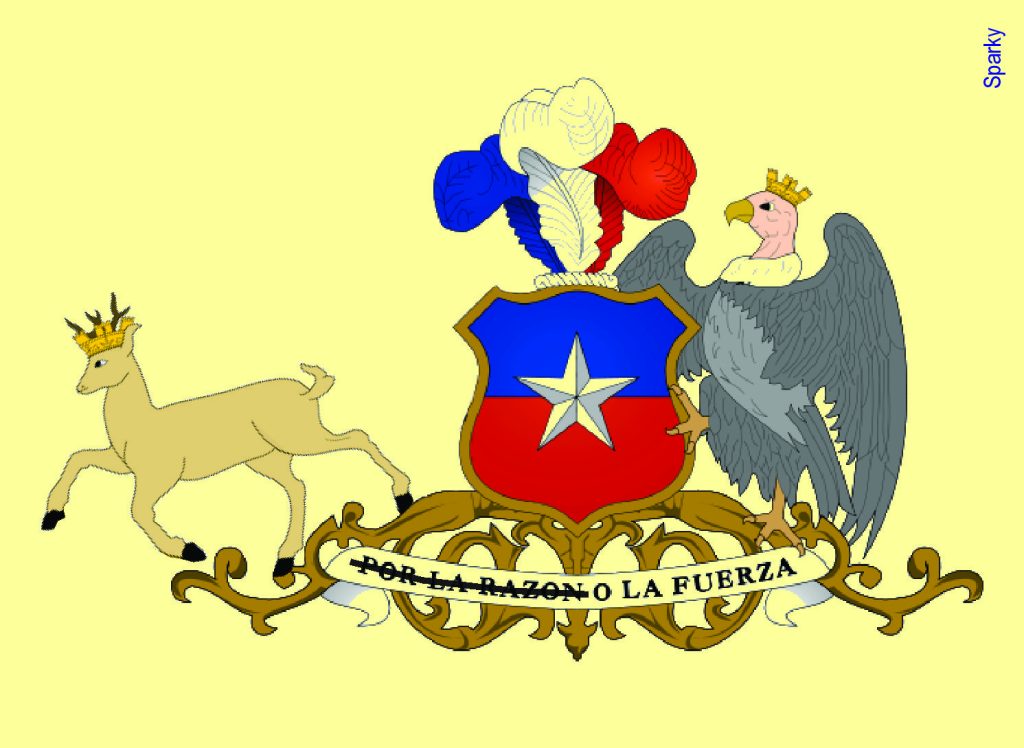

«Preferí quedarme, por cierto, con la segunda alternativa. Es mejor estar sumergido en el océano creyéndose una ballena azul que emerger y descubrirse sardina. Sé que es una posición cómoda, que la voz oficial predicada por la religión del emprendimiento y la prostitución de uno mismo indica que es mejor lanzarse a la piscina sí o sí, que hay que atreverse, que es mejor fracasar intentándolo que quedarse con la duda. Yo he preferido quedarme con la duda. La duda me mantiene vivo. Las certezas oprimen como lápidas.» Hoy, al desayuno, mi tía Norma me preguntó si pensaba publicar alguna vez mis escritos. Quizá sería bueno, sugirió. Para qué, le pregunté y sin darle tiempo a responder agregué que no me interesaban ni la fama ni el público, menos promocionarme a mí mismo, no quiero ser mi propio hombre sándwich. La tía abrió extremadamente sus oscuros ojos de garza, que brillaron intensos ante el rosa plomizo, enfermizo, de sus párpados. Enseguida opinó que se trataba de cobardía. ¡Cobarde! ¡Cobarde!, susurró sonriendo como una niña, cosa que a sus cincuenta y tantos –y con ese maquillaje– no le hizo ningún favor. Después, mientras aplicaba, primero, una gruesa capa de mantequilla y luego otra, más fina, de mermelada de ciruela a su tostada, señaló que lo lógico es que un escritor dé a conocer su obra al público, solo así sabrá si tiene llegada o no. Tras el desayuno, vegetando en mi dormitorio me puse a pensar que la tía quizá tuviese algo de razón. No en cuanto a que mis relatos tuviesen o no aceptación entre el público, eso no me importaba, sino a que debía publicarlos. Era lo lógico, sin embargo me interesaba saber, antes, si valían o no la pena literariamente hablando, pues quería escribir algo que durase más de tres veranos, no una tonterita a la moda o un esperpento con aire naif. Había, por cierto, únicamente dos posibilidades. La primera, que mis relatos fuesen basura. La segunda, que tuviesen algún valor literario, pero que a causa de mi falta de interés y constancia para darlos a conocer, es decir, de la carencia del espíritu de encargado de marketing y ventas de mí mismo, pasaran inadvertidos. Preferí quedarme, por cierto, con la segunda alternativa. Es mejor estar sumergido en el océano creyéndose una ballena azul que emerger y descubrirse sardina. Sé que es una posición cómoda, que la voz oficial predicada por la religión del emprendimiento y la prostitución de uno mismo indica que es mejor lanzarse a la piscina sí o sí, que hay que atreverse, que es mejor fracasar intentándolo que quedarse con la duda. Yo he preferido quedarme con la duda. La duda me mantiene vivo. Las certezas oprimen como lápidas. Me puse a escribir. Al rato sentí golpes en mi puerta. Era otra vez la tía Norma. Sin mayores rodeos me pidió que buscará pega. Luego me recordó que llevaba tres años en su domicilio viviendo gratis, que cuando su hermana, mí madre, decidió expulsarme de su casa por considerarme un vago disfrazado de escritor, ella, que es profe de artes plásticas, me dio alojamiento porque creía en mí, en mi talento, que de chico había advertido. Pero a la fecha no he visto nada. ¿Realmente escribes? Le mostré la pantalla del notebook. Había allí uno de mis cuentos. Quiero leerlo, dijo. Respondí que no. Entonces como sabré si realmente es tuyo o es un texto que copiaste por ahí para que parezca que estás escribiendo. Mientras decía esto se acercaba a la pantalla. No soy tan falso, le aclaré. Déjame leerlo entonces –insistió– estando ya junto al computador. No, le grité. Cómo vas a saber si yo lo escribí o no. Hay miles y miles de cuentos, no creo que los hayas leído todos. Ella se puso junto a la pantalla, empujándome. Y trató de comenzar a leer. Entonces la empujé yo a ella. Y se me pasó la mano. La tía Norma cayó al piso con estruendo. La oí quejarse, tenía una herida en la cabeza, una herida que sangraba, pero solo un poco, no se trataba de un río de sangre, aunque me alarmé al ver sus párpados rosa plomizo, enfermizo, tiñéndose de rojo. Entonces tomé el notebook, que ella misma me había regalado, lo metí en mi mochila y salí corriendo. Corrí por las calles de San Miguel hasta llegar a la plaza donde se yergue la estatua de Condorito. Allí, sentado sobre el pasto me dije que no volvería jamás donde la tía Norma. No estaba dispuesto a tolerar sus humillaciones. Necesitaba rodearme de gente que creyese en mí sin pruebas. Recordé que hace poco había visto un posteo en instagram anunciando un recital de tres poetas mediocres, pero que eran calificados como tremendos. Eso necesitaba: adoración ciega. Después puse los pies en la tierra y me di cuenta de que tendría que llamar a mi hermano, el ingeniero comercial, para pedirle ayuda. Un escritor no puede vivir del aire. Carlos. Charles como le gusta que lo llamemos, es gerente de algo en una clínica privada. Cuando consiguió su primer empleo, años atrás, me dijo que ante cualquier problema lo llamara. No dudes, hermano. Y así lo hice. Hemos perdido más plata que la mierda con el juicio por sobreprecios, capaz que terminemos hasta quebrando, se quejó casi sin saludar. El cáncer, tan rentable, la artritis, la apendicitis, la osteoporosis–nombraba enfermedades como si ofertaste papas o lechugas en una feria– incluso los partos, los putos partos, que nos generaban una rentabilidad promedio más alta que la mierda, del orden del 47% anual, se fueron a la cresta. Después me preguntó cómo andaba. Bien. Le respondí y colgué. Cómo tenía algo del dinero que mi madre me mandó para mi cumpleaños número veintitrés, me fui a tomar unos tragos. Había leído muchas novelas donde los protagonistas recurren al alcohol en casos como este. Caminando por Gran Avenida llegue a un bar penumbroso y solitario ubicado cerca de un topless. Creyéndome un personaje de novela de detectives –que, de paso, debo señalar, son todas iguales– entré y pedí un whisky con soda. Sentado en un rincón sombrío, lleno de carteles de marcas de licor, motos, autos F1,